ネットバンキングの利用も実現、「学校事務職員」が仕掛ける働き方改革の中身 「情報窓口」のポジションを生かした提案が可能

そこで濱岡氏は、すぐに校長と教頭に相談して校内規定と細則を作り、通帳の名義や徴収金の取り扱い方法を統一した。そして、業務効率化と金銭事故防止のために学年費とPTA会費を口座振替にしようと、校内協議を経て保護者会でも説明を実施。翌19年度から口座振替をスタートさせた。

さらに、20年度には学年費などのインターネットバンキングによる支払いを導入。これに伴い、学年費の校内規定や細則、支出伺様式などの見直しが生じたが、会計業務がかなり効率化されたという。

「校内で現金を扱うことがほぼなくなり、先生も事務職員も、伝票を書く手間や銀行に出向く時間を大幅に削減できました。また、インターネットバンキングの利用で全学年の支出処理が共通化でき、処理時点で管理職と事務職員がダブルチェックするので会計の定期的な確認も短縮できるようになりました」

その後、同校の事例を受けて町内全小中学校でも学年費などの口座振替がスタート。21年度からは、町に利用手数料を負担してもらう形でインターネットバンキングの利用も町内全校に拡大できた。これに当たっては金融機関、共同実施メンバー、那須町教育委員会担当者らと検討を重ね、いかに教員や保護者の負担軽減になるかを提示したという。

22年度から町教委が主導して給食費の公会計が始まり、集金業務や未納督促事務がなくなったが、濱岡氏はこの公会計化に向けた協議でも提案を行った。保護者や町教委の負担を減らすべく、口座振替あるいは児童手当からの天引きを保護者が選べるよう提案し、実現させたのだ。

「町教委の柔軟な対応があったからこそ実現できたことですが、こうした提案は事務職員だからこそできる働きかけではないかと思います」

周囲を巻き込んで改革を進められるのが「事務職員」

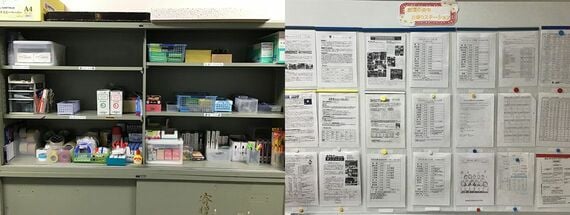

濱岡氏は、ほかにもさまざまな校務の業務改善に取り組んできた。例えば、文房具は、貼るもの、書くもの、消すもの、切るものと機能ごとに分けて配置。学校から出る通知や献立表、月予定表などを貼り出す「お便りステーション」で情報の見える化・集約化も行った。また、文書分類やファイリングも見直し、2020 年度からは文書処理簿を Google ドライブの中で管理することで文書共有をしやすくした。ほんの少しでも「探す時間」が短縮できれば、それが積み重なり教員の時間確保につながるのではとの思いから取り組んだ。

21年度は、学校図書担当の教員の負担を軽減するため、校内予算をやり繰りし、図書管理システムを導入。図書委員の生徒の負担も減り、貸し出される本の数も増えたという。

さらに、学校と保護者が欠席などの連絡ができるアプリ『tetoru』を外部とのつながりから見つけ、管理職や各主任、ICT教育担当教諭に提案。23年10月から利用を始めることになった。保護者への通知作成や生徒情報登録作業なども濱岡氏ら事務職員が担った。

「つねに改善につながりそうな情報はストックしています。通らない提案もありますが、諦めずによりよいと思われる方法は投げかけ続けていくつもりです。例えば現在も、保護者の支払いの利便性を高めて臨時費用の現金徴収をなくす方法について、町教委と話し合いを進めているところです」