子ども追い込む「エデュケーショナル・マルトリートメント」が日本で起きる訳 「勉強していい学校に行っておかないと」の影響

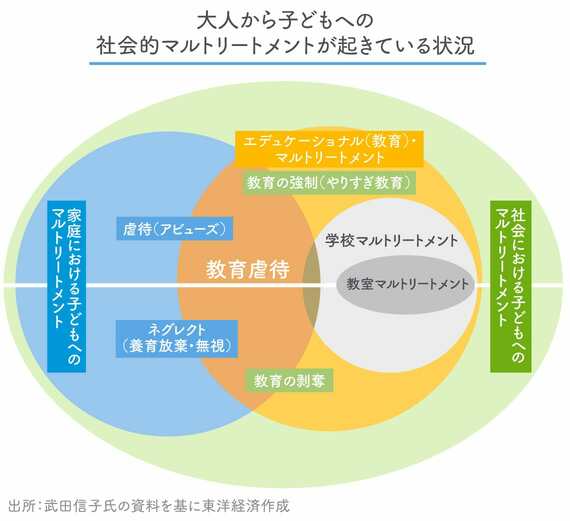

近年、日本に広まった「教育虐待」という言葉は「親による過度の教育」という文脈で使われているが、武田氏の言うエデュケーショナル・マルトリートメントは、それとは異なるという。

「エデュケーショナル・マルトリートメントは、大人が子どもの将来に対し不安や欲望を抱いて強制的に学ばせてしまう状態のこと。ただし、これは家庭や学校、親や教員といった個人の責任を追及するものではありません。社会の価値観そのものが、マルトリートメントを生む土壌になっていることを表す概念なのです」

教育にも入り込む「経済的価値優先」の空気

では、なぜこうしたエデュケーショナル・マルトリートメントが生まれるのだろうか。

一般社団法人ジェイス 代表理事、臨床心理士

武蔵大学教授、トロント大学・アムステルダム自由大学院客員教授などを歴任した後、2021年一般社団法人ジェイスを立ち上げ、養育環境を改善し、マルトリートメントを予防するアクションのために、対人援助職の専門性開発に取り組む。ウェルビーイングな発達を保障する養育環境の実現とマルトリートメントの予防のために、対人援助職の専門性開発に取り組む。『やりすぎ教育 商品化する子どもたち』(ポプラ新書)、共著『教師の育て方 大学の教師教育×学校の教師教育』(学事出版)のほか、監訳本に『教師教育学』(学文社)など編著書多数

(写真:本人提供)

「本来はいろいろな生き方があるはずなのに、『いい生活をするためには人より稼がないと』という価値観が日本全体を覆っています。そのためには『勉強していい学校に行っておかないと』と、大人たちの信じる価値観が子どもに圧力として伝わってしまうのです」

画一的な価値観の下、多くの人が「同じピラミッド」の頂点を目指している状況にあるわけだ。また現代の大人は忙しくて余裕がなく、そんな大人を前に子どもも、生きていることの価値や意味を見いだして夢を持って生きていこうと思える状況にもない。