「経営ありきの変革はしない」就職率1位の東京家政大に「女子大離れ」を聞く イメージ先行?「女子大不要論」の裏にあるもの

「逆風を感じるが、誰でもいいというスタンスは取らない」

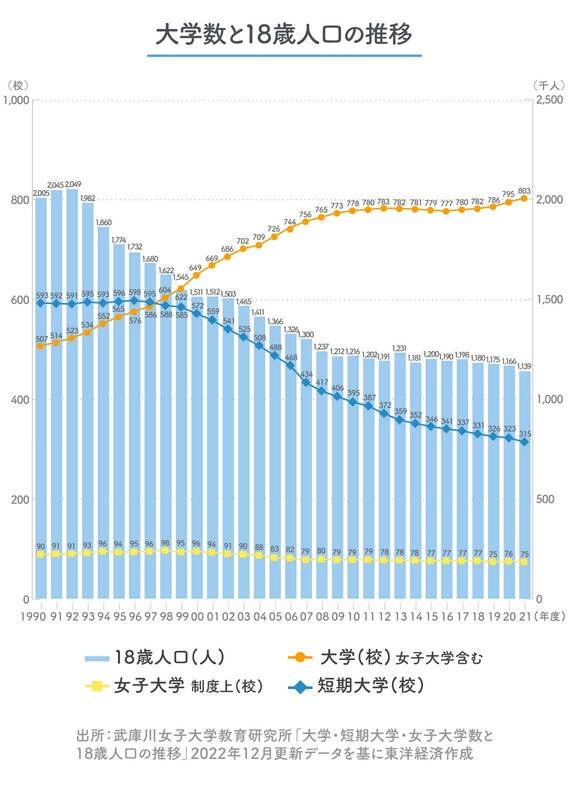

下の表は、1990年から近年までの大学数と18歳人口の推移をまとめたものだ。団塊ジュニアが大学に入学する91、92年をピークに18歳人口は減り続け、同時期から短大の数も右肩下がりに減っている。両者に反比例するように伸びているのが4年制大学の数だ。だが女子大の数を示す折れ線はほぼ変わらずに横ばいで、これはつまり増加している4年制大学のほぼすべてが共学であることを示している。

大学の学部にも、はやり廃りはある。近年、文学部などとともに「廃り」側とされやすい学部の1つが「家政学部」だ。「生活科学部」などに改称する例も多く、ここには女子大離れと同様の意識が働いているとみられる。

東京都板橋区にある東京家政大学は、そんなジャンル名をそのまま大学名に冠する、140年以上の歴史を持つ大学だ。学生の動向を最前線で見てきた大学職員は、女子大の現状をどう思うのか。自身も東京家政大の卒業生であり、同大で長く入試・広報担当などを務めてきた岩井絹江氏に聞いてみた。

「女子大バッシングとも取れる逆風を感じますが、18歳人口が減少する中でこれまでの定員を保っていけないのは必然です。はっきり言って本学にも苦しい学科はあり、定員を割っているところもあります。でも本学の存在意義はまず学生を育てること。経営ありきで何かを改革する計画はありません。大学というのはただ入れればいい、出ればいいというものではないし、本学も誰でもいいからおいでというスタンスは取りません」

同大の理事長に菅谷定彦氏が着任して8年。「財政」「教育」「意識」「構造」の4つを掲げた大学改革は今も続く。財政改革では附属学校の赤字部門に着手し、2019年度に3億9000万円だった年度赤字を、22年度は1億2000万円にまで減少させた。18歳人口の推移に伴う大学入学者の減少に対しても、「よりよい教育のためのスリム化のチャンスと捉えたい」と続ける。22年には栄養学部を設置、23年には児童学部を開設したが、これらの改組も、もともとあった学科の特色を強化し、より深い学びを提供するための動きだと話す。

岩井氏によると、学部の人気は社会のあり方の影響を受けて変動しているそうだ。保育分野は少子化や過酷な勤務実態が取り沙汰されてから、やや下降気味の横ばいにある。反対に横ばいだった心理系は、養護教諭や多様なカウンセラーの需要などから上昇傾向に。さらに近年の学生については、こんな変化を感じている。

「本学にはもともと、しっかりと自分で物事を考える学生が多かったと思います。これからもそうした女性に来てほしいと思っていますが、最近は以前に比べて資格重視の姿勢が変化してきた気がします。単に就職のために資格を取るのではなく、就職した後をどう生きていくかということをしっかり見据える学生が増えてきたためではないかとみています」