小学校の英語必修化から3年、「英語の勉強が好き」が7割に安心できない訳 ALT派遣企業の「英語イベント」の狙いと効果

変更の狙いは、中学年から外国語活動を導入することで「聞くこと」「話すこと」を中心に外国語に慣れ親しみ、学習への動機づけを高めること。そのうえで高学年では「読むこと」「書くこと」に加えて総合的に教科学習を行い、中学校へのスムーズな接続を目指すためだ。

というのも、小学校で英語を学び始めることで課題が出てきたからである。音声中心の学びから「書くこと」が増える中学英語に円滑に移行できなかったり、体系的な学習の必要性が出てくるなど、いくつか理由はある。だが、学年が上がるにつれて児童生徒の学習意欲に差が出てくるというのは、中でも大きな問題といえるのではないか。

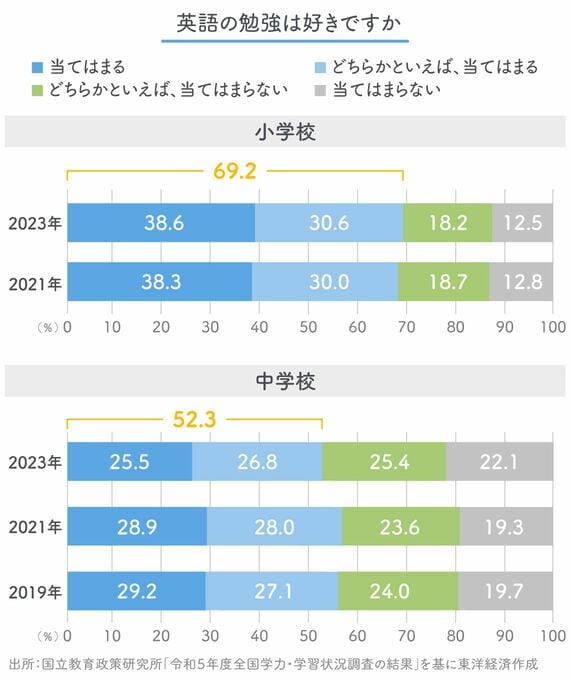

7月末に公開された「令和5年度 全国学力・学習状況調査の結果」によると、「英語が好きか」という問いに肯定的に答えた小学生は全体の69.2%、残りの約3割は否定的な回答をしている。小学校で英語を学ぶ土台をつくっておくことが、中学校につながっていくと考えると、これは決して少なくない数字であり、憂慮すべき事態だろう。

同じ質問で、中学生の肯定的な回答が52.3%と約17ポイントも少なかったのも見逃せない。今回の学力テストでは、英語4技能の平均正答率が「聞くこと」58.9%、「読むこと」51.7%、「書くこと」24.1%、「話すこと」12.4%だった。いずれも前回を下回り、とくに「書くこと」「話すこと」が苦手であることもわかった。

学習指導要領を見直した効果が出てくるまでには数年かかるだろうが、英語教育にはまだ工夫の余地がありそうだ。ALTを活用したイベントもその1つといえるが、授業の内容はもちろん、「話すこと」や「書くこと」の強化、小学校から中学校まで途切れることのない英語学習への動機づけなど、継続して考えていく必要がある。

今回の調査では「英語の授業の内容はよく分かる」「英語の勉強は好きだ」「将来、積極的に英語を使うような生活をしたり職業に就いたりしたいと思う」と回答した中学生のほうが、英語の平均正答率が高い傾向が見られた。今後の取り組みのヒントになるのではないだろうか。

(文:編集部 細川めぐみ、写真:東洋経済撮影)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら