「不登校」や「うつ」とも関連、発達障害のある女の子の「カモフラージュ」とは? 早期から過剰適応、9歳ごろまでの対応が大事

「カモフラージュ」がASDの女の子に多い理由とは?

──発達障害のある子が行うカモフラージュとはどんなものなのでしょうか。

定義自体が明確でないため、英国のDr. Laura Hullによる定義を使うことが多いです。それによると、「ある社会的状況で自閉的特性をできるだけ目立たないようにするために、明らかに学習された、あるいは暗黙裡に身に付けた、意識的または無意識な方略を使用すること」(木谷氏の仮訳)となります。

簡単に言うと、発達障害の特性を、同級生や周囲にいる人たちの前で見せないようにすること。現状、ASD(自閉症スペクトラム)の方に特徴的な行動ですが、ASDとADHD(注意欠陥・多動性障害)の併存の方や、学習障害の方にも見られます。

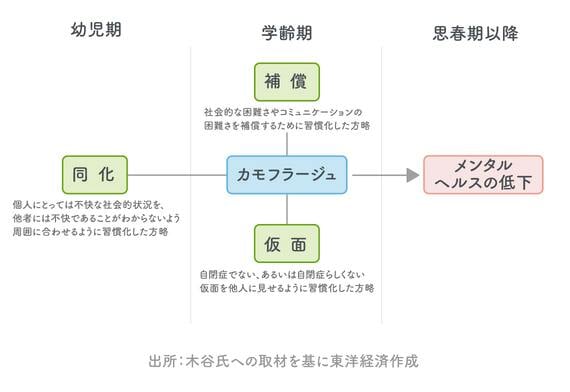

性差で言うと女の子や女性に多く、彼女たちは幼児期から周囲に合わせることを自然と学びます。Dr. Laura Hullは、カモフラージュには「同化・補償・仮面」の3つの要因があるとしていますが、女の子の場合、最初は目立たないように、“よい女の子”らしく見えるように、周りに「同化」していきます。

学齢期になると、周囲から目立たないように、いじめられないように「今日はどんなふうに会話をするか」を朝から練習したり、周りの人と服装を合わせたりといった「補償」を行うようになります。さらに、自分の発達障害の特性を隠すようになっていきます(=「仮面」)。

カモフラージュは定型発達の子もしますし、人間関係の対処スキルの1つではあるのですが、発達障害のある子がこれを続けていくと、思春期以降にメンタルヘルスが低下するなどさまざまな問題が出てきます。

──なぜ女の子や女性に多いのでしょうか。

発達障害でも女性と男性では行動様式が異なります。発達障害がある女の子・女性のほうが感覚過敏や感覚障害の強い方が多く、自分の障害特性や「周囲からどう見られているか」を強く意識します。そのため、9~10歳くらいから周りの評価を気にするようになり、カモフラージュが強化されるのです。

また、男の子は服装などが多少だらしなくても許される面がありますが、女の子は小さい頃から細かく注意されますよね。発達障害のある女の子がカモフラージュを行う背景には、そうした社会的な構造もあります。

思春期以降、高まる「うつ」や「引きこもり」のリスク

──カモフラージュに関する研究は進んでいるのでしょうか。

海外では2010年以降、発達障害に限らず、例えばLGBTQや民族性など、文化論的な研究も進められています。ただ近年は、思春期以降にメンタルヘルスが低下しやすいという特性から、カモフラージュは発達障害のある人に顕著に見られるといわれています。

一方、日本でも論文が出てきてはいますが、研究が進んでいるとはいえません。日本にはもともと、「本音を隠して周りとうまくやる」という文化がありますよね。例えば女性だと、「おとなしさ」「しとやかさ」などのカモフラージュは昔から割とプラスに捉えられてきた側面があります。