弱視の子も読みやすいよう開発、「UDデジタル教科書体」学校で活用が広がる訳 子どもたちの「個性や特性に合わせた選択肢」を

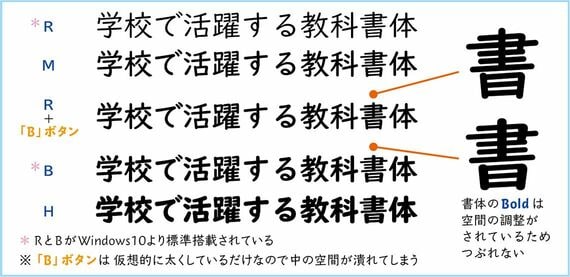

「ロービジョンのお子さんを教えている先生に、『UDデジタル教科書体だと漢字が潰れて見えるらしい』と言われたことがあります。しかし、よくよく聞くと、その先生はレギュラー(R)をWordの『Bボタン』で仮想的に太くしていました。この方法だと漢字が潰れて見えてしまうことがあるので、あらかじめ文字の空間が調整されたボールド(B)を書体名で指定していただければと思います。またロービジョンのお子さんは、教科書の本文はミディアム(M)がお勧めです。こうした使い方については、まだ浸透しているとはいえません」

(画像:モリサワ提供)

また、文字サイズや行間などほかの要素も大事だと高田氏は指摘する。

「例えばWindowsに標準搭載されているBIZ UDゴシックからUDデジタル教科書体に変えると、文字が小さくなったように感じます。これはUDデジタル教科書体の手書きの特性によるもので、必要に応じて文字を大きくしたほうがいい。ちなみにBIZ UDゴシックを使うときは、一つひとつの文字が大きいので、行間を広く取ったほうが読みやすいです」

このように、ただフォントを変えるだけで紙面がUDになるわけではなく、「読みやすさ」にはさまざまな要素があり、目的や場面、読み手の層などに応じて配慮することが重要だという。

「文字色と背景色が違うと、読みやすさも変わります。ロービジョンの人の中には、白い部分が広がって見える方もいます。その場合は、紙の白い部分を黒い紙で覆う、あるいはタブレット端末で白地を黒地にして文字を白字にすると見やすくなることも。先生が教材を作る場合、読み書きに困難がある子には、その子の意見を聞いてカスタマイズしていく必要があるでしょう」

モリサワでは、教員がUDデジタル教科書体を活用できるよう、同社のYouTubeチャンネル「UDフォントをもっと知ろう!」シリーズやnoteなどで情報発信を行っており、ウェブサイト「FONT SWITCH PROJECT」では、教員と制作した教材も無償配布している。

大切なのは「選択肢が用意されていること」

より多くの子どもが読みやすい書体を作るため、現場に足を運び、情報収集を行ってきた高田氏は、ICT教育の可能性や現状についてこう語る。

「ICT機器を使うと文字や背景の色、行間、文字サイズなどをカスタマイズできるほか、自動の音声読み上げ機能やマーキング機能によって文字を目で追いやすくなるなど、紙ではできないことができるので、もっと活用されることを期待しています。GIGAスクール構想により、特別支援教育に携わる先生を中心に、ICTを積極的に取り入れる先生は増えてきたように思います」

ただ、すべてをICT化する必要はないという。フォントについても読みやすさは子どもによって異なるので「その場に応じて使い分けてほしい」と高田氏は話す。

「私の個人的な意見になりますが、デジタルかアナログかを含め、日本の社会にはみんな同じでないといけないような空気を感じることが多いです。大切なのは個性や特性に合わせた選択肢が用意され、選択できる環境が整備されていること。それぞれの子が伸びていくことを考えたら、伸びる時期も学び方も同じじゃなくていいと思うんです」