弱視の子も読みやすいよう開発、「UDデジタル教科書体」学校で活用が広がる訳 子どもたちの「個性や特性に合わせた選択肢」を

そんな教育現場の実態を目の当たりにした高田氏は、ロービジョンの子どもが読みやすい、拡大教科書向けのUDフォントを作ろうと決意。各教科書メーカーの教科書や書写を徹底的に調査・研究し、開発を進めていった。

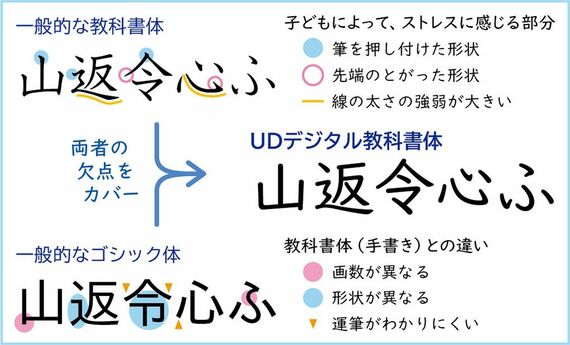

「開発途中のUDフォントをディスレクシアのお子さんたちにも見てもらったところ、多くの方から見やすいとの感想をいただけました。また、視覚過敏のお子さんも、明朝体や教科書体のぐっと筆を押し付けたような部分が気になったり、はらいのとがった部分が自分に突き刺さるように感じたりすることもあるそうですが、開発中のUDフォントは、そういった発達障害のあるお子さんたちにもやさしく感じてもらえるのではと考えました」

「エビデンス」もある、読みやすく学びやすい文字とは?

当事者の声に耳を傾け、試行錯誤を重ねた高田氏。その間、在籍していたタイプバンクでは株式譲渡によるモリサワの子会社化など紆余曲折あったが、約8年もの開発期間を経てフォントが完成、ついに2016年にリリースされた。ICT教育やデジタル教科書を推進する動きが出始めたこと、実際に障害の有無を問わずデジタルデバイスでも読みやすいことなどから、「UDデジタル教科書体」と名付けられた。主に次のような特徴がある。

・書き方の方向や点、はらいの形状を保ちながら、ロービジョンやディスレクシアに配慮して太さの強弱を抑えている

・学習指導要領や書写の考え方に基づいた字体・字形を採用

・同じ部首や同系列の構成要素を持つ漢字の字形をルール化し、書体のデザインを統一

(画像:モリサワ提供)

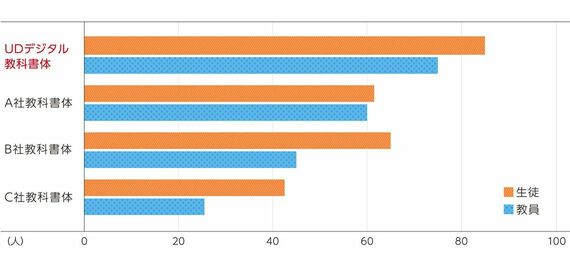

読みやすいだけでなく、筆順や字形も理解しやすくなっている点が特徴だが、エビデンスが取れている点も大きな強みだ。ロービジョンの生徒や視覚支援学校の教員などの協力の下、前出の中野教授が行った調査では、4種類の教科書体で作成した国語と社会のサンプル教科書(紙)を見比べ、読書の際の見やすさを順位付けしてもらった結果、UDデジタル教科書体が最も見やすいと評価された。

(図表:モリサワ提供)

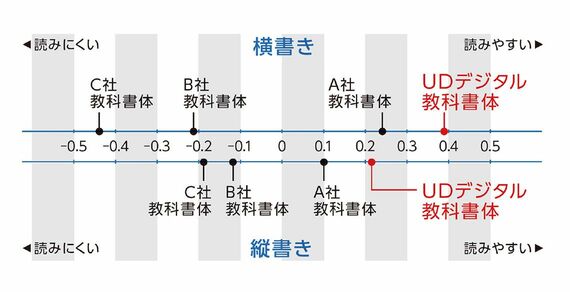

大阪医科薬科大学LDセンターの奥村智人氏が、読み書きに困難がある26人の小学2〜6年生を対象にタブレット端末を使った調査でも、縦書き・横書きともに、4つの教科書体のうちUDデジタル教科書体が最も読みやすいという回答が得られた。また、33人の小学2~6年生を対象とした別の調査では、一般的な教科書体よりも読み速度が約9%改善。さらに、慣れ親しんでいる一般的な教科書体のほうが正答率が高くなる子はいたものの、平均正答率はUDデジタル教科書体のほうが高かった。

(図表:モリサワ提供)

フォントを変えただけでは「UD」にはならない

UDデジタル教科書体は、4つのウェート(太さ)でリリースされたが、2017年のWindows10 Fall Creators Update以降のWindowsには、レギュラー(R)とボールド(B)の2種類が標準搭載され、学校現場で活用する教員が増えつつある。奈良県生駒市は、19年より市内の全小中学校で、UDデジタル教科書体を含むUDフォント55書体が使えるサブスクリプションサービスを導入している。しかし、フォントを変えればすべて解決するわけではない。