オフィスづくりのプロが考える、教員の生産性を上げる「職員室改善」のヒント 「ABW」の要素でコミュニケーションが変わる

「不定形の業務」が多い教員、実態に合ったレイアウトが必要

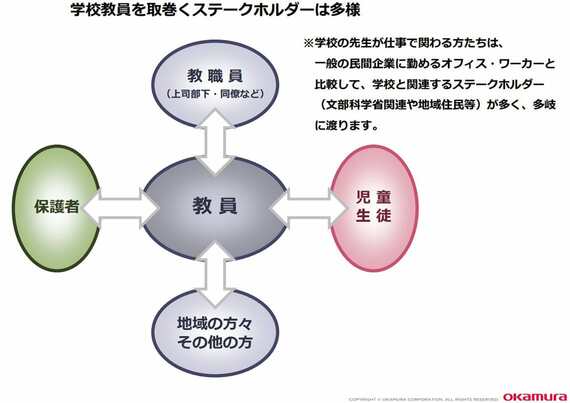

とはいえ、空間づくりによって働き方をよりよくしていく手だてがないわけではない。前田氏は、「オフィスと学校が大きく違うのは、ステークホルダーの種類。先生方は、児童生徒、保護者、地域、教職員など、多様な関係者に1人で対応しなければいけない。その特殊性が長時間労働につながっている面が大きい」とし、この点を踏まえた空間づくりが重要ではないかと考えている。

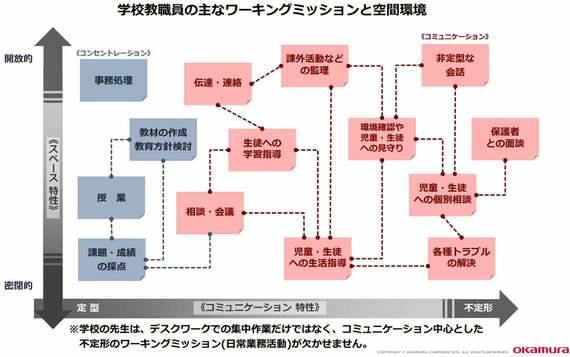

下の図を見てほしい。これは前田氏が、教職員の日常業務活動と空間環境の特性の関係を整理したものだ。事務処理や授業関連の定型的な業務(青い部分)よりも、コミュニケーションを中心とした不定形の業務(赤い部分)が圧倒的に多いことがわかる。

「青い部分はICT化で効率を上げられると思いますが、赤い部分、とくにメインとなる『見守り』の業務をフォローできる仕組みをつくらないと残業は減らないのではないでしょうか。そのためには、人員配置や抜本的な業務削減などの制度改革と、現場での環境改善が必要です。環境改善については、やはりABWの発想が重要になると思います」(前田氏)

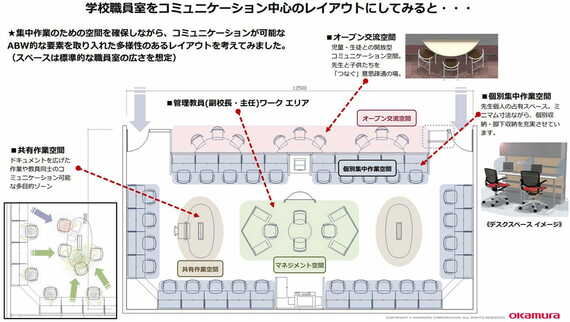

そこで、前田氏が一例として提案するのが、次のプランだ。ある程度、物の整理とICTの活用などによってペーパーレス化ができていることが前提だが、標準的な面積の職員室でもこれだけ変わる。

(資料:オカムラ提供)

壁に向かう形で個人席が並んでいるので、きっと集中作業もしやすい。収納量のある机にアップデートできれば、ある程度私物も残しやすいだろう。一方、共有作業空間や、児童生徒とコミュニケーションが可能なオープン交流空間も設けている。これなら教員は資料を広げた作業やちょっとした打ち合わせもすぐできるし、児童生徒も質問や相談などがしやすそうだ。

「実際、ある中高一貫校の職員室前にオープンスペースを作ったことがありますが、先生と生徒のコミュニケーション度がすごく上がりました。相談したいけれど先生が忙しそうだから生徒が遠慮して帰ってしまう、といったことがなくなったそうです」(前田氏)

管理職の席にも注目したい。教職員全員の様子が把握できるよう中央に配置。教員から何か相談された際に同じ目線で話せるよう、管理職の席の間に別途テーブルといすも設けている。

「本当はロッカー室や先生のリフレッシュスペースもあったほうがいい。でも、同じ空間かつ固定席であっても、このようにABWの要素を取り入れることで先生方のコミュニケーションをサポートすることはできるのです。こうした考え方をベースに、校種や学年、学校の特性、予算などによって検討するとよいのではないでしょうか。また、環境改善を足がかりに、職員室内を段階的に学年ごとのグループアドレス(※3)にし、最終的にフリーアドレスにしていくことは可能だと思います」(前田氏)