目標設定で波を起こせ!荒れやすい「魔の6月」を乗り越える学級経営の極意 渡辺道治が「むしろチャンスの時期」と考える訳

短期目標が小波とするならば、長期目標は大波。達成に時間がかかる分、力を合わせる中で得られた大きな成功体験は、学級のあり方を劇的に前進させる起爆剤になりえます。

いずれの目標も達成できたときは、全員で喜び合い、たたえ合いたいですね。例えば次のように声をかけてあげることで、子どもたちはいっそう今までの道のりへの価値を思い、共に壁を乗り越えた仲間を大切に思うようになるでしょう。

「最初の記録は○○回だったね。そして、あそこから数カ月間練習して、今ではこれだけの記録を出せるまでになった。結果として表れた数字という『見える成長』もすばらしいけれど、さらにすばらしいのはみんなの中に生まれた『見えない成長』だと思っています。この目標へのチャレンジを通して生まれた、目には見えない数々の成長が、何よりうれしいです。本当におめでとう」

「変化の兆し」を鋭くキャッチできる感覚を磨こう

「魔の6月」は、保護者との関係性にも変化が出てきやすい時期だといわれます。そこにも、先んじて手を打っておくことが望ましいでしょう。

保護者の方々は普段学校の様子がわからず、わが子の言葉だけが唯一の情報源になっている方も少なくありません。親子の会話がほとんどない状況にあるご家庭もあります。つまり、不安が生まれやすい状況にあるご家庭が少なからず存在するということです。

そうした前提に立ち、学校側から積極的に情報を渡していくことはプラスの効果を生み出します。

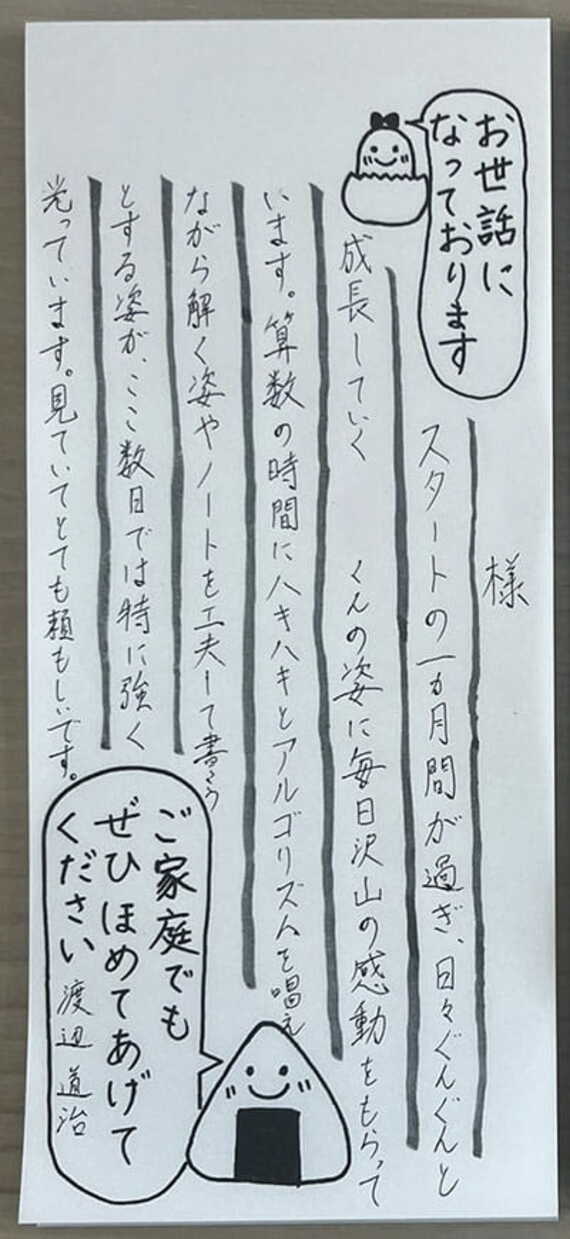

例えば、学級通信を通じて学級や子どもたちの様子を伝えていく方法があります。ほかにも、電話やメール・一筆箋などを活用して子どもの成長を伝えていく方法もあるでしょう。

また、学級経営に保護者の方々が参加できる余白を設計する中で、豊かな関係性を紡いでいく方法もあります。ともすると、学校は「提供者」で家庭は「受給者」のような関係になりやすく、その関係性がトリガーとなってトラブルが起きるケースも少なくありません。だからこそ、従来の学校教育に象徴されるレストランのような「提供型」ではなく、保護者の方々が参加・協力ができるバーベキューのような「参加型」に舵を切るのです。すると、最高の協力者となってクラスをバックアップしてくださるようにもなります。

企業の成長曲線しかり、学級の雰囲気しかり、保護者との関係性しかり、あらゆるものは日々変化しながら絶えず動き続けています。一時はうまくいっていた取り組みも、その状況は刻々と変化します。そうした変化の様子や兆しを鋭くキャッチしようと努めることこそが、安定した学級経営を行ううえでは重要です。

絶対的な解が存在しないことこそが、学級経営の難しさであり面白さでもあります。だからこそ、教師自身が過度に特定の手法を信じ込んでいるときは、黄信号が灯っている状態だといえます。

「余りがちなエネルギー」も「減退しがちなモチベーション」も、それをキャッチするために必要なのは、「感じ取ろうとする姿勢」。かたくなで変化を嫌う姿勢ではなく、日々変わり続ける子どもたちのように教師自身も柔軟な姿勢で進むことが、変化の激しい現代においてはとくに重要であると私は感じています。

そのために最も大切なのは、教師自身が日々上機嫌で仕事に当たれるようにすること。自身のアンテナの感度を高めるためには、上手に休息や余白を設計し、心や体の調子をよい状態にして仕事に向かうことも非常に大切です。変化の波を敏感にキャッチできる感覚を研ぎ澄まして、1年間の学級経営を進めていってください。

(写真:渡辺道治氏提供)

執筆:渡辺道治

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら