目標設定で波を起こせ!荒れやすい「魔の6月」を乗り越える学級経営の極意 渡辺道治が「むしろチャンスの時期」と考える訳

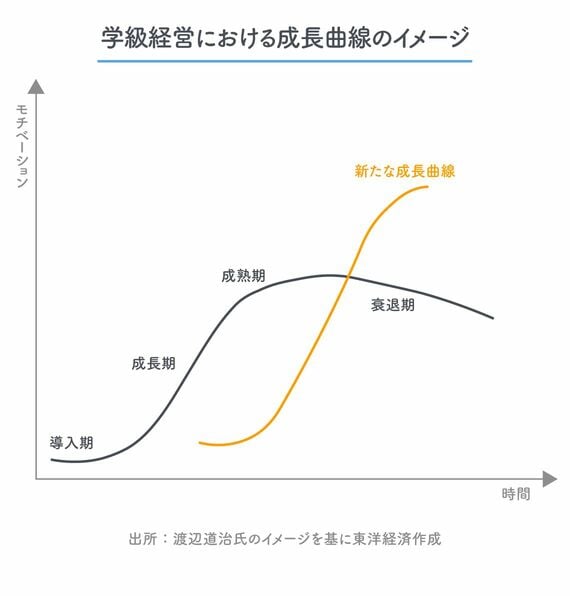

経営の安定に大切なのは、衰退期を見越して新たな成長曲線を創出していくことだとされていますが、実は学級経営においてもこうした見えない成長曲線が存在し、その点を意識することが大切になります。

例えば、新年度に学級目標を設定し、最初はその目標に向かって努力しようとする機運があったとしましょう。達成した子が少しずつ出てくると、学級全体のモチベーションも上がっていきます。しかし徐々に意欲は薄れ、学級全体の機運が少しずつ下がり、最後は取り組み自体が中途半端に終わってしまう……。教師であれば、多くの方が経験のある状況ではないでしょうか。

私は、こうした衰退期を見越して、1カ月程度で達成できそうな「短期目標」や「行事」を意図的に設定し、それに向けてチャレンジしていく仕組みをつくってきました。

例えば、「詩文を3編暗唱」「本を10冊読破」「1カ月間、日記をつける」などの目標です。百人一首やかるたの大会などを企画して、そこに向けて1カ月ほど練習を続けていく、あるいは「ビブリオバトル」や「大縄チャレンジ」など、日々の学習と関連づけて行事を設定するのもお勧めです。多くの学級で開催される「お楽しみ会」もただ単に開催するのではなく、アイデアを「プレゼンテーション大会」で出し合う形を取ってから催すのも面白いでしょう。

要は、「余りがちなエネルギーをプラスに転換する場や仕組みを整えられるかどうか」が大切だということです。

実は、この短期目標の話は、私が初任時代に通っていたサークルの先生から教えていただいたこと。まさに「魔の6月に合わせて波を起こそう」というお話でした。当初はピンときませんでしたが、教わったことを素直に受けてチャレンジしてきた結果、これまでの教員人生で「魔の6月」が訪れたことはついにありませんでした。

むしろ、どんな目標やイベントを設定すると子どもたちのモチベーションが上がっていくだろうかと考え続ける中で、たくさんのプラスの財産を得たように思います。「子どもたちは、簡単に得られる成功よりも、1カ月ほどの道のりを経て得た成長や成功のほうが何倍も喜ぶこと、それが学級全体のモチベーションを高めてくれるきっかけになること」をこの時期を通じて知ることができました。

「魔の6月」は、むしろチャンスの時期でもあるということですね。

「長期目標」で大きな波を起こし、成功体験を生み出す

ここで大切なのは、「余りがちなエネルギーを出し切る仕組み」や「減退しがちなモチベーションを高める仕組み」をつくる観点や方法を持っておくことです。この引き出しが多いほど、子どもたちの実態に合わせていろいろな成長の波を起こせます。

そのために大切なことは、「情報の仕入れ先」をつくっておくこと。教職は、先人が紡いできた叡智の一端を子どもたちに渡していく仕事ですから、“情報弱者”の状態で、自分だけの感覚や考えだけで仕事を進めることはお勧めできません。

「仕入れ先」は、本、雑誌、音声資料、映像資料、インターネット、セミナーなどさまざま。職場の同僚に直接教えてもらうことも非常に大切なことです。最高かつ最新の情報は、つねに「人」が持っています。積極的に「人」とのつながりをつくり、教えを請う中で着実に引き出しは増え続けていくでしょう。

また、短期目標と合わせて「長期目標」をいくつか設定すると、1年間を通じて余ったエネルギーを放出し切る仕組みがより整い、効果的です。年度当初に作っておくとよいですが、5月でも十分間に合います。

例えば、「日記を1年間で100日分書く」「逆上がりを全員達成する」「本を100冊読破する」「有名詩文を20編暗唱する」「大縄跳びで100回連続を達成する」など、達成までに数カ月を要するレベルのものがふさわしいです。

もちろん、長期目標の内容も学級の実態に合わせて設定することが大切です。最初に教師が大きな目標を掲げるというより、子どもたちの中からチーム目標のようなものが生まれてくるように短期目標と連動させながら進めるやり方もあるでしょう。