学校で「なぜ本を読むのか」のサポートが必要、子どもが本嫌いになる3大理由 いかに本を自分の武器として使うかを学ぶべき

自分の「好き」をもとに本を選ぶ、なぜ読むのかのサポートが必要

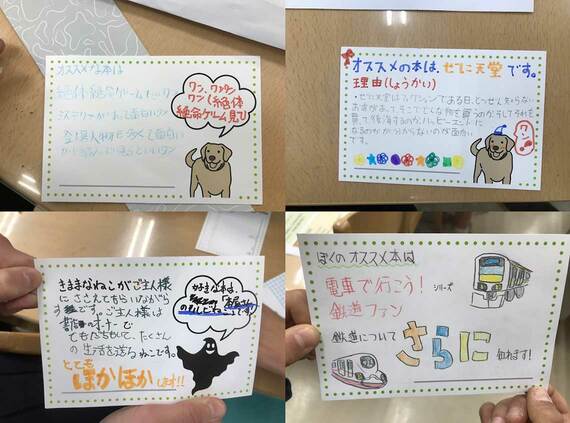

学校において、読書指導の中心となるのは国語だろう。その際に重視されるのは読解力。しかし、本を読み解く力をつけるのは、あくまで読書の一部だ。そこで田口さんが手がける「読書の時間」では、本との出合い方から始まり、読んだ本についても読書感想文ではなく、動画やダンス、絵画などさまざまな表現方法でアウトプットしていく。

「基本的には、0~3歳までの間に本の読み聞かせをすることが有効だといわれています。小さいうちに言葉のシャワーをどれだけ浴びたかが重要になるというわけです。ただ、小学生になると、『自分で本を選ぶこと』が大切になってきます。本との出合い方が与えてもらうものではなく、自分で選ぶものになるからです。読まされることと、自発的に読むことには大きな違いがある。このときどうやって自分の『好き』をもとに本を選ぶのか、なぜ読むのかといったことが、うまくサポートできていないように感じています。とくに娯楽的読書から機能的読書に切り替わる小学4~6年生と、中学2年生の時期が大切です。私たちの活動もそこに重点をおいて、本の使い方を伝えたいと思っています」

何で本を読むのかを考える時間をつくることで、本を身近に感じる人が増えるのではないかと考えている。そのために「何の本を読んだらいいのかわからない」という子のために、子どもの興味と本を結び付けるイエス・ノー・チャートや、本との偶然の出合いをつくるための本の楽しみ方カードなどを作成して、読書推進体験キットとして学校に提供もしている。

これまでは、つながりのある学校を中心に授業やワークショップを行ってきたが、2023年度はモニターを集めて100自治体で開催する予定。さらに24年度以降は、それぞれの地域でNPO読書の時間の活動に共感してもらえる人を集め、授業を手がける担い手を育成し、実際に授業も行っていく体制づくりを始めている。子どもたちと本、さらには学校と社会をつなぐことができないかと模索し続けてきた1つの形だという。

「これまで読書推進活動をしてきた中で、あるときクラスでほとんど話さない子どもから、いちばん好きな本が統計資料集の『朝日年鑑』だと言われたことがあります。学校では読書感想文にする本ではありませんから、なかなか言えなかったそうです。私はすごいことだと思いました。調べることが好きな子で、私たちの活動を通じて、本にもいろいろな本があり、いかに本が役に立つかを同級生にも紹介することができた。そうした機会を、今後もつくっていきたいと考えています」

無書店地域が増える中で学校図書館はより貴重な存在に

今、本屋が一軒もない自治体数が約26.2%、456自治体(出版文化産業振興財団〈JPIC〉調査)もあることをご存じだろうか。いわゆる無書店地域が増え、日常的に本と出合える場所が減っている。その点でも、子どもが親の力を借りずに本に出合える場所として、学校図書館はより貴重な存在になっている。