教職員95%「ウェルビーイング向上」、平方北小が活用した3つの科学的根拠 児童たちが主体的になり高学年の学力もアップ

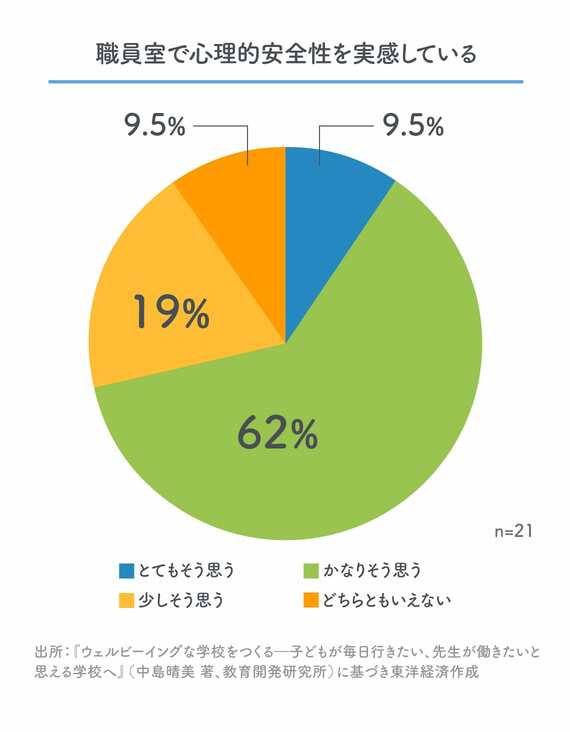

同校では心理的安全性の研究で定評のある石井遼介氏の組織づくりも参考にしているという。

「石井氏によると、日本版心理的安全性を支えるのが①話しやすさ、②助け合い、③挑戦、④新奇歓迎だそうです。本校ではこの4因子の大切さを全職員で共有することで、なれ合いや同調圧力に陥ることなく、健全に意見を出し合える環境が保たれています。例えば、若手の意見が尊重され、本校ではICT活用もどんどん進んでいます。学校を大きな船に例えると、教職員や児童は乗組員であり、校長は船長。校長の仕事は波を読んでみんなが同じ方向に進みやすくすることですが、強制するのではなく、一人ひとりが納得できるよう対話を重ねる必要があります。その際、学術的、科学的な根拠に基づいた知見を使って説明すると、教職員も納得しやすくなると感じています」

自分の強みを理解し、心理的安全性を実感する教員が9割超

ウェルビーイングの知見を共有することで、教員は具体的にどう変化したのか。前述のようにSPIREのP(心身的ウェルビーイング)の向上を目指す教員が増えるほか、「I(知性的ウェルビーイング)やS(精神的ウェルビーイング)を高めようと自主的に勉強会や研修会を行うようになりました」と中島氏は話す。

また、「児童にとってのE(感情的ウェルビーイング)を高める授業や活動とは」「先生がしゃべりっぱなしの授業では児童のS(精神的ウェルビーイング)は下がってしまう」といった視点で授業について考えるようになったという。「『こういうことをやらせてください』と言う先生が増えましたね。SPIREは学校経営だけでなく学級経営の指標にもなっています」と、中島氏は語る。

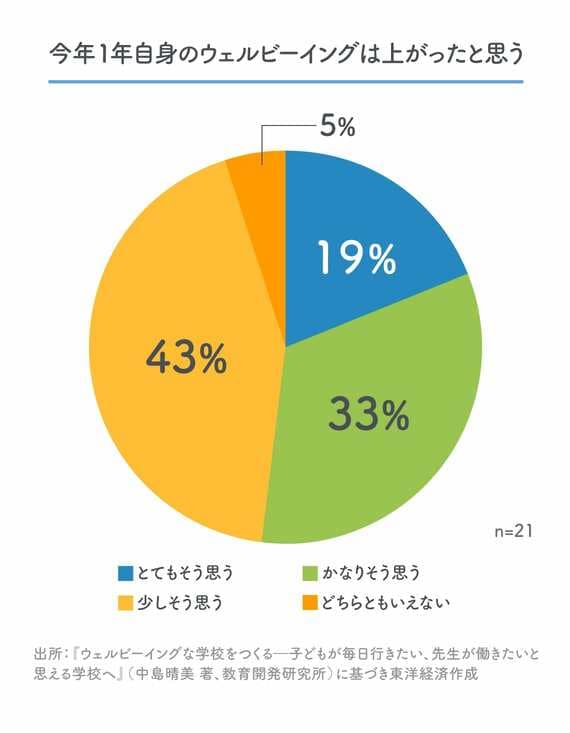

同校の教職員を対象としたアンケート調査では、「今年1年自身のウェルビーイングが上がったと思う」という問いに「そう思う」と回答した割合が、2021年12月の調査では85%だったところ、22年10月の調査では95%へと上昇した。

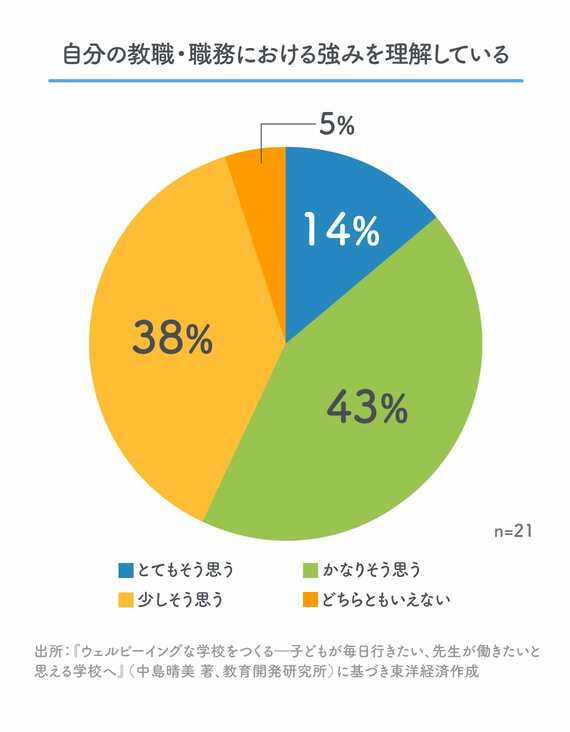

また、22年度は95%が「自分の教職・職務における強みを理解している」、90%が「自分の教職・職務における強みを発揮できている」と回答。

「職員室で心理的安全性を実感している」という質問も、「そう思う」と答えた教職員の割合は、21年度の78%から22年度は90.5%へと上昇している。ちなみに、「あまりそう思わない」と答えたのは職員室を訪れる機会のない給食調理員だった。

ウェルビーイングの考えに基づき細かい業務改善も進め、教員たちは定時帰宅や平日の計画年休の取得がしやすくなり、ワーク・ライフ・バランスも向上しているという。

教員の変化により子どもが主体的になり、発話も増加

教員の変化は子どもたちにはどう影響しているのだろうか。中島氏は、「先生から児童への言葉がけが変化し、児童からの『やってみよう!』も増えました」と話す。