教職員95%「ウェルビーイング向上」、平方北小が活用した3つの科学的根拠 児童たちが主体的になり高学年の学力もアップ

中島氏は小学校教諭を経て市教育センターの教育相談担当になった際、心理学やカウンセリング、ポジティブ心理学などを学ぶ中で、ウェルビーイングという概念に出合った。

「私が外部の学びの場に参加し始めた頃は企業の人ばかりでしたが、病休や退職の多い教育界にこそウェルビーイングは必要だと思いました。そんな私が現場の管理職になったのですから、幸せな職場づくりは使命であると考えています」

また、中島氏が同校の校長に着任したのは、コロナ禍が始まった20年度だ。休校になって人とのつながりに危機感を覚えたこと、同年9月に発表されたユニセフの報告書に衝撃を受けたことなど、ウェルビーイングの重要性を改めて感じる出来事も続いた。

「ユニセフによると、日本の子どもの精神的幸福度が38カ国中37位で、自殺率の高さも指摘されており、学校現場のあり方が問われていると感じました。メタ認知やレジリエンスの強化などの『Education For Well-being』が教育課程に組み込まれている欧米諸国のように、学術的・科学的な知見に基づく『心を整える方法』を先生や子どもたちに伝えたいという思いも強くしました」

導入した「SPIRE理論・幸福4因子・心理的安全性」とは?

具体的に、どのようなウェルビーイングの知見を学校経営に取り入れているのだろうか。

「1つは、ウェルビーイング研究で知られるタル・ベン・シャハー博士の『SPIRE理論』です。これは脳科学、医学、宗教学、心理学などの膨大な学術的な研究やデータを基にウェルビーイングを5つ(下図参照)に分類したもの。この5つが、幸せに必要な要素だといいます」

P Physical Well-being(心身的ウェルビーイング)

I Intellectual Well-being(知性的ウェルビーイング)

R Relational Well-being(人間関係的ウェルビーイング)

E Emotional Well-being(感情的ウェルビーイング)

もう1つの知見は、幸福学の研究者である慶応大学大学院の前野隆司教授の「幸福4因子モデル」だ。

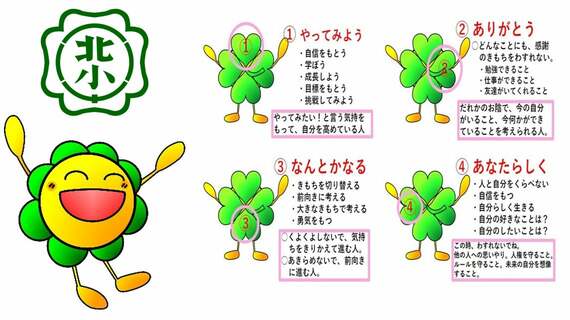

「幸せは、『やってみよう!』(自己実現と成長の因子)、『ありがとう!』(つながりと感謝の因子)、『なんとかなる!』(前向きと楽観の因子)、『ありのままに!』(独立と自分らしさの因子)の4つの因子を意識することでコントロールできるという理論です。これはウェルビーイングを高めるための心のあり方ともいえます。実は本校には、私が着任する前から、幸せのシンボルである四つ葉の校章から発想した『ひらっきー』というキャラクターがありました。これは運命だと思い、とくに児童には、ひらっきーの背中にある四つ葉のクローバーに『幸福4因子』を当てはめて伝えています」

では、このSPIRE理論と幸福4因子モデルをどう使うのだろうか。

「『SPIREを実現するために幸福4因子のどれを意識すればいいか』と考えると自分の心を客観視できます。例えば、『P(心身的ウェルビーイング)を高めよう』と考えた本校の若手教員は、幸福4因子モデルの『やってみよう!』という気持ちで朝活陸上部と称して体力づくりを始めました。自転車通勤を始めた教員もいます。また、子どもたちのウェルビーイングを考えた授業づくりの指標としても活用できます」