中学生の学校での行動を縛る「調査書(内申書)支配」、よい子競争の岐路 生徒の個性や適性と高校をどう結び付けるか

都道府県ごとに様式が異なる調査書(内申書)

高校入試の際、学力検査の得点と同じくらい重要なのが、中学校から志望校に提出される調査書だ。通称は内申書と呼ばれる「調査書」(以下、内申書)とは、中学校での成績と生活についてまとめた書類で、国語・数学・理科・社会・英語に実技教科を加えた9教科の成績を評価したものに加えて、出欠・健康状況、特別活動などについて記載されている。

そのほかにも観点別の学習状況や総合的な学習の時間の記録、行動の記録、スポーツ・文化・社会活動に関する記録、ボランティア活動に関する記録など記載内容は多岐にわたり、都道府県ごとに様式が異なっている(文部科学省「令和4年度 高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査 〈公立高等学校〉」)。

高校入試では、私立高校も含めて学力検査と内申書の評価を合算して合否判定をするところがほとんどのため、内申書の点数も高いほど有利なのは言うまでもない。得点の算出方法は都道府県ごとにばらばらだが、例えば東京都の場合は学力検査(500点満点)と内申書(65点満点)の得点を7:3の比で足し(6:4の高校もある)、今年度はそこに「中学校英語スピーキングテスト」(ESAT-J、20点満点)の結果を加えて総合得点を算出し合否判定を行った。

中学生の学校生活が調査書(内申書)に支配されている実態

こうした内申書の現状に対し、東京大学教授の中村高康氏は「中学校生活全部が評価対象になっており、教育のあり方として息苦しいのでは」と話す。2020年に中村氏が高校生約3000人を対象に実施した「入試制度と学校生活に関する調査」からも、それは明らかだ。

東京大学 大学院教育学研究科 教授

東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。博士(教育学)。専門は教育社会学。東京大学助手、群馬大学助教授、大阪大学大学院准教授などを経て2013年から現職。著書に『暴走する能力主義』(ちくま新書)、編著に『大学入試がわかる本』(岩波書店)、『現場で使える教育社会学』(ミネルヴァ書房)などがある

(写真:中村氏提供)

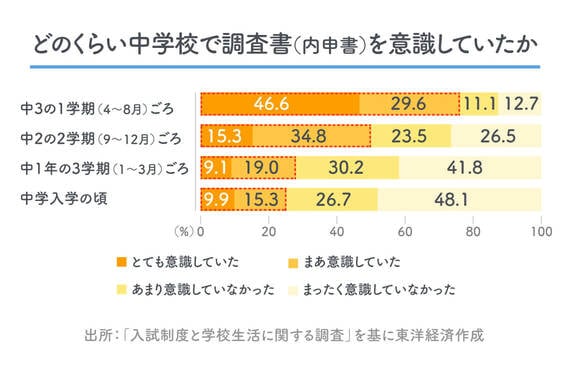

中学校でどのくらい内申書を意識したかについて聞いた項目では、中学校入学から学年が上がるにつれて割合が増えていき、3年生では「とても意識していた」と「まあ意識していた」を合わせて約8割近くの生徒が内申書を意識していた。

内申書に関するさまざまな経験・意識についても聞いており、「学校での日常の態度や取り組みを入試で評価してほしい」65.8%と内申書を好意的に受け止める生徒がいる一方で、「内申書を入試に使わないでほしいと感じた」という生徒も27.9%いた。中には「先生から『内申書に書くぞ』と言われた」が15.5%おり、内申書が生徒指導に使われている様子がうかがえる。