中学生の学校での行動を縛る「調査書(内申書)支配」、よい子競争の岐路 生徒の個性や適性と高校をどう結び付けるか

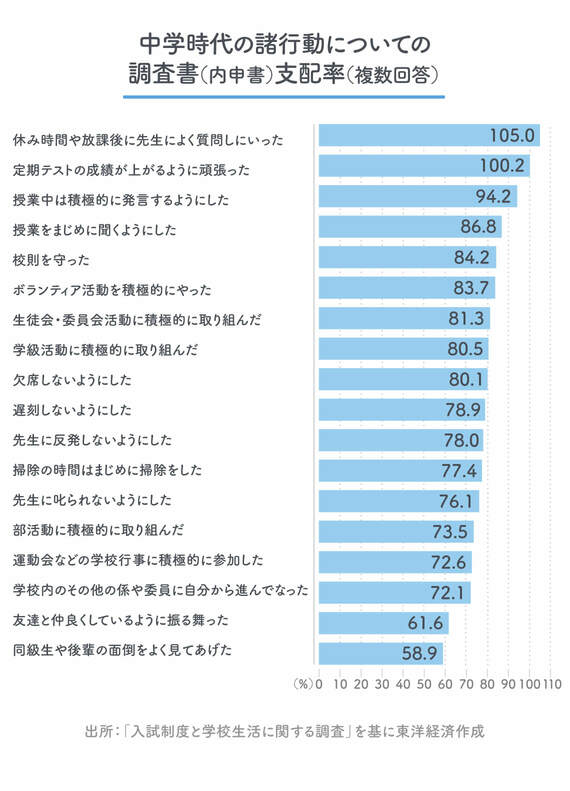

内申書をよくするために意識して取った行動について聞いた項目では、「校則を守った」「欠席をしないようにした」「定期テストの成績が上がるように頑張った」「遅刻しないようにした」「授業をまじめに聞くようにした」が6割を超え、学校行事や部活動、学級・委員会活動への積極的な参加を挙げた生徒が多かった。中には「先生に叱られないようにした」「先生に反発しないようにした」「友達と仲良くしているように振る舞った」という生徒がいたほか、内申書を意識して「学級委員に立候補した」が18.9%、「部活動の部長・副部長に立候補した」が15.3%、「生徒会長・生徒会役員に立候補した」が9%もいた。

さらに、「内申書を意識して行動した人の数」と「内申書を意識したかどうかに関わりなくなされた行動者の数」とを比べることで、内申書の支配力についても考察している(〈内申書を意識した行動者数〉/〈総行動者数〉×100=内申書支配率 )。例えば、生徒会役員に立候補した生徒のうち73.3%が、部活動の部長・副部長のうち76.4%が内申書を意識して立候補していた。そのほかの項目においても、内申書の支配率が極めて高くなっていることが次のグラフでもよくわかる(総行動数を「とても当てはまる」+「まあ当てはまる」の合計値として同様に計算)。

いかに生徒たちが、内申書を意識して、学校や教師にとって望ましい態度や行動を示そうとしているかがわかるだろう。「いちばんの問題は中学生の行動を縛ってしまうこと」と話す中村氏は、こうした「よい子競争」とも言うべき状況に苦言を呈す。

「昔から内申書の不透明さは指摘されていますが、本当に絶対評価になっているのか、学校間で差はないのか、必ずしも評価が公平であるとはいえません。学力検査で一発勝負を避けたい子がいるのもわかります。今回の調査では、そういう子が学力中間層に多い傾向が見られましたが、不登校の子など内申書に強い拒否感を示す子もいます。現在のような学校の成績も生活も受験勉強もといった総合評価を高校入試でやるべきなのか……あれもこれもでは結局バランスよくできる人が高得点になります。受験生も多様ですから、もう少し逃げ道のある制度を用意してもいいのではないか。学力検査重視なのか、日頃の生活を重視するのか、自分でアピールするポイントを選べるような多様性に配慮した入試改革をしてほしいと考えます」

多様な選抜で生徒を多面的に評価、入試制度見直す自治体続々

文科省も、公立高校の入試において生徒それぞれの個性を伸ばすことを重視し、多様な選抜方法の実施を働きかけている。内申書についても生徒の個性を多面的に捉えたり、優れている点や長所を積極的に評価して活用することとし、学校の成績以外の記録の充実を求めている。

それでは記載内容が膨れ上がってしまい、余計に生徒の行動を縛りつけることにならないか、また内申書を作成する教員の負担が増えるという懸念もある。文科省は学校ごとに合否判定に用いる教科を減らす、教科によって評定の比重を変えることなども提示する一方、内申書の内容は本当に必要なものに絞ることも求めている。確かに入試制度が複雑でわかりにくいものになってしまうのは生徒や保護者にとってもよくないし、多様でシンプルな制度がいいというのはわかるものの、ではどんなあり方が望ましいのかとなると判断が難しいところだ。

こうした課題と向き合い入試制度を見直す動きも広がっている。自治体によって、これまでの歴史や事情がそれぞれに異なることもあるが、見直しの方向性がさまざまなのも、その難しさを物語っている。

いち早く内申書の見直しに着手した広島県では、23年度の入試から調査書を簡素化し、記載内容を志望校、氏名、性別、学習の記録(評定)のみにした。併せて自分自身や高校入学後の目標などについて自分で選んだ言葉や方法で表現する「自己表現」を導入。入試当日に「自己表現カード」を記入し、面談方式で自己認識力や自分で考え自ら意思決定する力、それらを表現する力を見るという。学力検査、内申書、自己表現の得点を6:2:2の比重で合算して合否を判定する。