学校の「著作権」トラブル、例外規定の範囲は?掲示物や動画、音楽の利用に注意 イラスト無断利用で「10万円超の賠償金」事例も

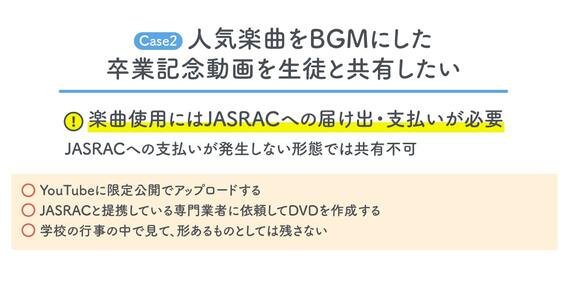

「YouTubeやニコニコ動画は、プラットフォーム経由でJASRACに使用料が支払われる仕組みです。DVDの作成は、JASRAC提携の業者に頼めば問題ありませんが、教員個人が作成すると無許諾の楽曲使用で著作権侵害となってしまいます」

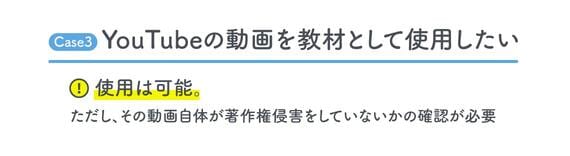

「YouTubeには、動画の公開前に著作権侵害の有無を確認する機能がありますが、その精度は絶対ではありません。また、著作権をよく理解していない配信者がいることも事実です。利用者側も、その動画が著作権侵害に当たらないかを意識する姿勢が求められます」

児童・生徒のSNSアイコンはキャラクターではないか?

原口氏は大学卒業後、芸能プロダクション勤務を経て中学校の音楽教師を10年間勤めていた。現在の活動を始めたのは、著作権侵害で逮捕・書類送検される子どもたちがいることに心を痛めたからだ。実際、原口氏自身が著作権を意識したのも社会人以降だったという。

児童・生徒がやりがちなのが、SNSのアイコンを芸能人の写真やアニメキャラクターの画像にしてしまうケースだ。とくに芸能人の写真は、カメラマンの著作権を侵害するだけでなく、その芸能人の肖像権をも侵害することになる。

「スマホの待ち受けにする分には、『私的利用』であって著作者への許諾が不要なため問題ありません。一方でSNSのアイコンは不特定多数の人が見るため、『私的利用』には該当しません。実際にプロカメラマンが、自分の作品を無断でアイコンにした人を訴えた例は存在します。確かにジブリやポケモンのアイコンはよく見かけますが、『ほかの人もやっているから』と周りに左右されることなく、自分の身は自分で守る必要があります」

芸能人のみならず、一般人にも肖像権はある。学校通信やホームページに写真を掲載する際も児童・生徒の肖像権に配慮しなければならないが、多くの学校は入学時に書面で掲載許諾を求めているようだ。それと同時に、児童・生徒や保護者にも肖像権の正しい知識を伝えてほしいと原口氏は語る。

「児童・生徒間でトラブルになりやすいのは、友達の変顔や隠し撮りした写真を本人に無断でSNSに投稿してしまうケース。仮によく撮れている写真であっても、本人に許諾をもらわない限り投稿はできません。友人内のグループLINEでも注意が必要です。

保護者に注意してほしいのは、学校行事の写真をSNSでシェアすること。撮影した写真は家族で私的に楽しむにとどめ、SNSやブログへのアップは控えるよう事前に説明しておく必要があります」

「ダメ」ばかりでなく、代替策も合わせて教えて

学習指導要領では、小学校の音楽、中学校の音楽、美術、技術・家庭、そして高校の音楽、書道、美術、工芸、情報といった教科で著作権に関わる記載があり、中学・高校の国語でも引用の仕方を学ぶ機会がある。原口氏は「年に1回著作権を取り上げて終わりではなく、日々の授業から、実際に配布した教材を種に著作権を意識させるとよい」と指摘する。

「例えば合唱コンクールで課題曲の楽譜を配るとき、『楽譜をコピーできるのは学校の授業だけ。みんなが使うときは1人ずつ買おう』と言い添えるだけで著作権を意識する機会になります。私も、楽曲の作詞者・作曲者には必ず触れて著作者の存在を認識してもらうようにしていました。すべての教科で著作物を教材に使うはずなので、教員自身が日々自分が使用している著作物を把握する意味も込めて、日常的かつ教科横断的に著作権の指導を行うのが望ましいでしょう」