都立高校入試に「中学校英語スピーキングテスト」活用を強行する危うさ 目前でESAT-J中止求めて反対意見が高まる訳

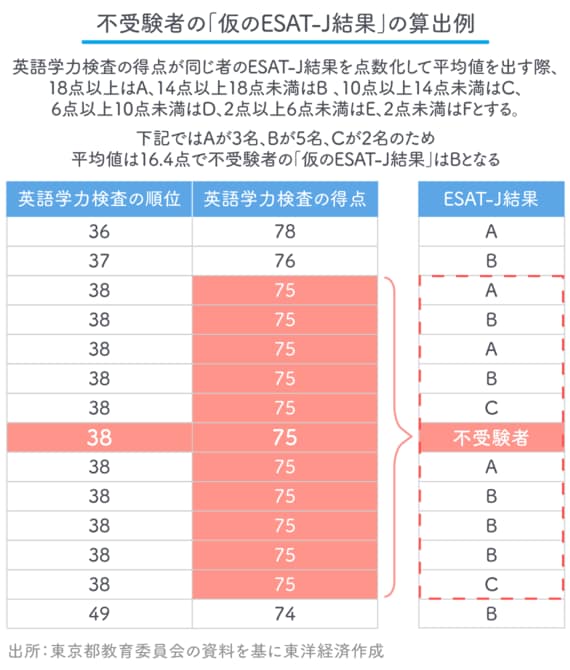

不受験者の「仮のESAT-J結果」の算出例は、以下のとおりだ。英語学力検査の得点で順位を決め、不受験者と英語学力検査の得点が同じ者のESAT-J結果をそれぞれ点数化し、その平均値により不受験者の「仮のESAT-J結果」を求める。

不受験者には、都立高校を志望する「都内の国私立中に通う生徒」や「都内在住で都外の国私立中に通う生徒」の中にも出てくると考えられる。ESAT-Jの受験は可能なものの希望制で、必ずしも受験するとは限らないからだ。またこうした制度上の問題から「戦略的」に受験を避けたほうがいいのではないかと考える向きさえあるという。

約8万人の結果をフィリピンで採点、審査基準は非公開

さらに鳥飼氏は、話す力をコンピューターで測ることは可能とする専門家はいるとしつつも、スピーキングテストには限界を感じるという。

立教大学名誉教授

上智大学外国語学部卒業、米コロンビア大学大学院修士課程修了、英サウサンプトン大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。大学在学中から国際会議などで同時通訳者として活躍した後、大学教員に。長年NHKの英語番組に出演している。専門は英語教育学、通訳翻訳学、異文化コミュニケーション学。著書に『英語教育の危機』(ちくま新書)、『国際共通語としての英語』『話すための英語力』(ともに講談社現代新書)、『子どもの英語にどう向き合うか』(NHK出版新書)、『10代と語る英語教育』(ちくまプリマー新書)、『異文化コミュニケーション学』(岩波新書)などがある

(写真:鳥飼氏提供)

「実際のコミュニケーションで、相手の言ったことを1回しか聞くことができないなどふつうはありません。えっ、それどういうこと? と聞くことは母語でさえあり、どうやって聞き返すか、どうわかるように伝えるかを考えることもコミュニケーション方略の1つです。ESAT-Jでは熟慮しながら話したり、言い直したりはせずに、よどみなくしゃべることを求めています。相手の言うことを1回で聞き取って即座に返すことができる大人がどれだけいるでしょうか。いろいろな答え方があって当然で、決まり文句に押し込めてしまうことがコミュニケーションの幅広い可能性を奪ってしまいます」

今回、テスト当日の試験監督をアルバイトで集めているという情報もあり、機器の不具合や操作ミスへの対応など円滑な試験運営ができるのかも疑問視されている。それに加えて、テストの審査基準が不透明なことも不信感を抱かせる原因となっている。

約8万人の結果をフィリピンで採点するが、どのような資格を持ち、どんな訓練を受けた人が何人で評価するのか、評価が分かれたときはどう判断するのかがブラックボックスなのだ。文法は正確だがゆっくり考え時に止まりながらしゃべるのは駄目なのか、母語話者レベルの発音だが文法は間違っているとどうなのかなど、「審査基準を明らかにすべき」と鳥飼氏は訴える。