子どもが自ら学ぶ「好奇心爆発探究サイクル」

では、子ども主体の教育をする際に大事なことは何なのか。ここからは、その内容の一部を紹介していきます。

ラーンネット・グローバルスクールに見学に行くと、先生は何の指示も出していないのに、生徒たちが自分から動いてどんどん学んでいて、その様子に驚かされます。何でこんなに子どもたちは生き生きしているのでしょう……?

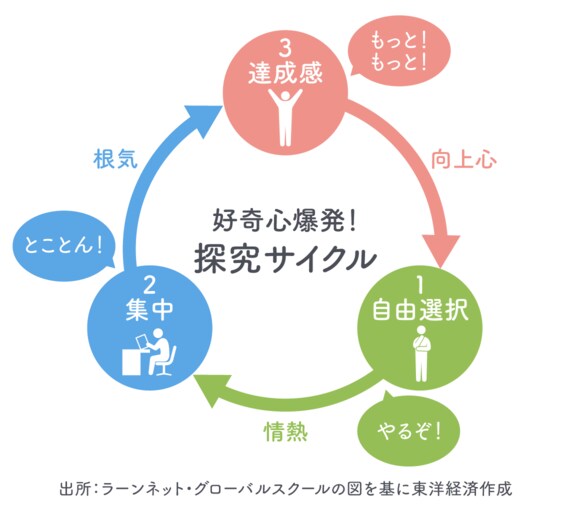

そのキーワードが「自由選択」です。自分がやりたい!と思ったことをやっているから、楽しいし夢中になれる。夢中になってやっていると、達成感が得られて、もっとやってみたくなる。このエネルギーが湧くサイクルを炭谷氏は、「好奇心爆発探究サイクル」と呼びます。

これは、①自由選択→②集中→③達成感の3つの要素がサイクルになっています。

例えば、赤ちゃんがティッシュを箱から全部出しちゃうときも、1枚1枚あれこれ試行錯誤しながら200回もこの探究サイクルを回しているのです。

炭谷氏は長年の経験から、「この探究サイクルを回すためには、子どもが自由に選択できる機会を増やすことが大切だ」と言います。なぜなら、何かを選ぶときに、子どもは自分が興味のあることを好奇心に従って選ぶからです。だから、ラーンネット・グローバルスクールでは、ナビゲータが「これをやりなさい!」と指示命令をするのではなく、何を、どう学ぶかを子どもたちに選ばせています。

米国の心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンも、自己決定の度合いが動機づけや成果に影響するという自己決定理論を提唱していて、動機づけの中で最も長続きするのが、内発的動機づけ(好奇心や関心といった内的な欲求をもとに自発的に行動すること)だと述べています。やはり、自分で選ぶということが、子どもの探究心を引き出すうえで、とっても大事な最初の一歩なのです。

しかし、一般の学校では、大抵やることが決まっていて、子どもたちが自分で選べる機会はそれほど多くありません。ただここで言う自由選択は「完全に好き勝手やっていい」という意味ではありません。ラーンネット・グローバルスクールでも、例えば漢字の練習をする際に「こっちのプリントとこっちのプリント、どっちでやりたい?」といったような選ばせ方をしているそうです。

これなどは、学校でも工夫をすればできそうですし、実際プリントを自分で選ばせたり、タブレットを使って自由進度で学習する例もあります。

親や教師はどのような関わり方をすればいいのか

実際、探究ナビ講座を受講した元公立小学校教員で、HILLOCK初等部・校長の蓑手章吾さんは、「自由度を上げて、子どもたちが『正解』ではなく『納得解』に近づけたり、自身の成長に気づけたりする授業は、一般の学校でも十分実現可能だと感じた」と言います。皆さんの学校や家庭では、どんな工夫ができそうでしょうか?

自由選択で、探究サイクルの初めの一歩が動き出したら、次に大事なのが、このサイクルを止めずに回していくことです。そのために、親や教師はどのような関わり方をすればいいのでしょう。

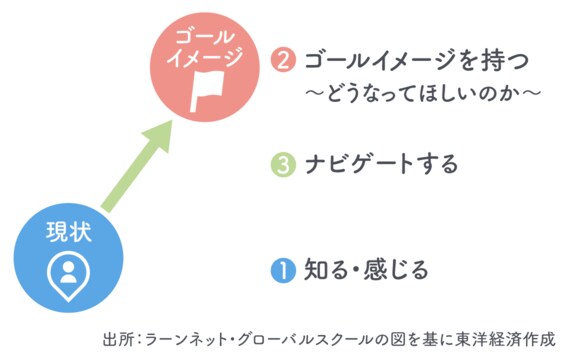

ラーンネット・グローバルスクールのナビゲータは、子どもが集中していたら、それを妨げないこと、子どもができたー! やったー!というときには、できるだけポジティブな言葉がけをするなど、さまざまな工夫をしているそうですが、もっと探究サイクルを回すために、「①知る・感じる→②ゴールイメージを持つ→③ナビゲートする」の3つのステップを大事にしています。

炭谷氏によると、この3つのステップの順番が大事で、多くの人が、「①知る・感じる→②ゴールイメージを持つ」を飛ばして、いきなり「こうしたら?」とナビゲートしようとするのだとか。確かに、私たちはよかれと思って、アドバイスしたり、こうしなさいと指示したりして、子どもを導こうとしがちです。しかし、それはともすると、子どものやる気を奪うことになりかねません。

例えば、ゲームばかりしていてなかなか宿題をしようとしないとき、親は「ゲームをやめて、早く宿題やりなさい」と言いがちだと思います。でももしかしたら、子どもは「そろそろやらないとまずいかな。ここまでセーブしたらやめよう」と思っているタイミングかもしれません。そんな時に、こんな声かけをされたら、「今やろうと思っていたのに、やる気がなくなった」となってしまうでしょう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら