全国学力テストから見えた「子どもの学力」2大弱点、説明力と批判的思考力 国語、算数・数学、理科に共通する大きな課題

「課題解決型授業」「対話型授業」が新しい学力を育てるカギ

では、これらの課題に具体的にどのようにアプローチしていけばよいのか。そのカギが「課題解決型授業」「対話型の授業」にある。

文科省と国立教育政策研究所が今回の調査についてまとめた「全国学力・学習状況調査報告書」には、質問紙の結果と正答率のクロス分析が載っている。それを見ると課題解決型、対話型の授業を受けている子どものほうが全体として正答率が高い。

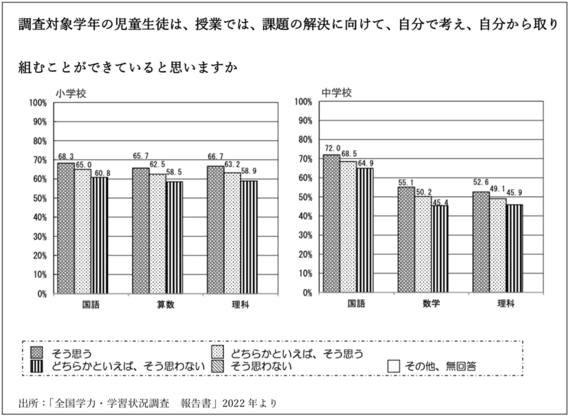

学校質問紙「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組むことができていると思いますか」に「そう思う」「どちらかとそう思う」と答えている学校の子どもたちの平均正答率は、「どちらかといえば、そう思わない」と答えている学校の子どもたちの平均正答率より明らかに高い。小・中学校ともに同様の傾向がある。

学校質問紙「学級やグループでの話合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広げたりすることができている」についても、同様の結果である。これらは、現行の学習指導要領で重視されている「主体的・対話的で深い学び」の授業のあり方と重なる。

なぜ「対話的な学び」で「説明力」「批判的思考力」が身に付くのか

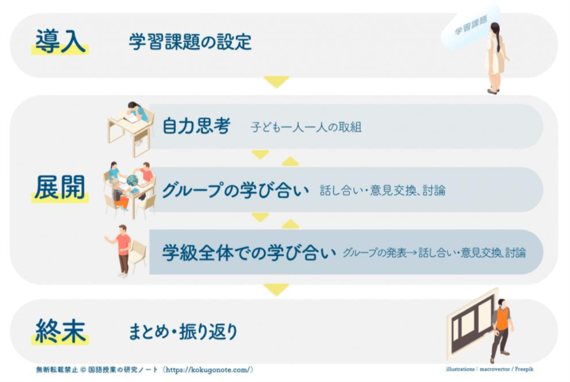

秋田県では、グループの対話を生かした授業を「探究型授業」と呼び、多くの小・中学校で実践している。探究型授業では、次のような形で授業を展開することが多い。

課題に対して、まず子どもたち一人ひとりが思考し、それを基にグループや学級の友達と話し合いや討論を行う。対話型の授業では、講義型の授業に比べて、自分の意見や考えを説明する機会が圧倒的に多い。そして異質な意見の相互発見、討論による多面的意見が生まれてくる。

思考や判断は、私たちが頭の中で考える「内言」という言語によって成立している。授業で子どもたちは内言によりさまざまに思考する。しかし、ただ内言で考えているだけでは思考はあいまいなままである。それを説明という形で「外言」化する中で思考がクリアになる。また、外言で話し合いや討論を行う中で、子どもは新しい見方や考え方を獲得していく。

対話型・探究型授業では質の高い思考力が育っていく。「説明力」「批判的思考力」さらには「多面的な考察力」「メタ認知力」を育てることが可能となるのはそのためである。これからの授業では、こうした課題解決を軸とする対話型・探究型が主流となることは間違いない。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)

執筆:秋田大学大学院 名誉教授 阿部昇東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら