全国学力テストから見えた「子どもの学力」2大弱点、説明力と批判的思考力 国語、算数・数学、理科に共通する大きな課題

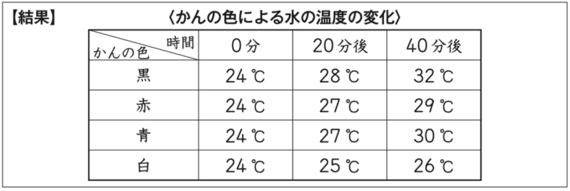

小学校理科の3の(4)の設問では、「かんの色による水の温度の変化」について問うている。

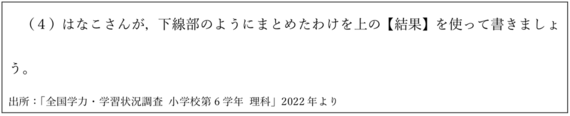

小学校理科3の(4)

はなこさんは、上記の【結果】から、「はね返した日光を水の入ったかんにあてると、黒色のかんの水の温度が最も高くなる」とまとめている。そのうえで次の設問が続く。

正答例は「黒色のかんの水の温度は、40分後には32℃で、ほかの色のかんの水の温度よりも高いから」である。時間の経過とともに黒いかんの水の温度がほかの色のかんの温度より上がっていることに着目できればよいので、難易度はそう高くないように思える。しかし、正答率は35.1%と記述式問題の中でも最も正答率が低かった。とくに欠落していたのが「40分後には32℃で」に当たる数値の部分で、この欠落で正答にならなかった子どもは19.3%にも及んだ。

これは、一つには実験結果を分析し、説明させる学習過程に甘さがあることを示している。とくに理科の実験を説明する際に、数値がない述べ方では説明になりえていないという指導が、普段の授業で十分にされていないこととかかわる。

説明の際に必要な要素の不足という点では、上記の算数の設問とこの理科の設問とで共通する弱さが見えてくる。

自らの考えを持てない「批判的思考力」の弱さ

もう1つの弱点は「批判的思考力」である。

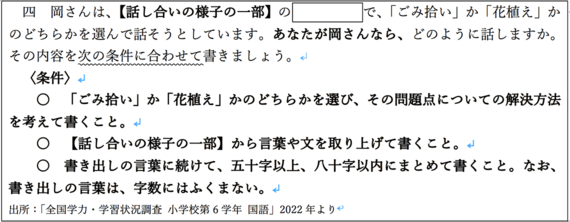

小学校国語で47.7%と2番目に正答率の低かった設問がこれと関わる。1の四の設問である。

地域のためにできることについて話し合う様子を示している。話し合いでは「ごみ拾い」「花植え」「ペンキぬり」の3つのアイデアが出され、それぞれによい点と問題点が指摘され、その過程でできたメモも示されている。

小学校国語1の四

設問は「ごみ拾い」か「花植え」のいずれかを選び、問題点についての解決方法を自分で考えて書くことを求めている。それぞれの問題点として「続けることが難しい」「世話を続けることが難しい」は、すでに話し合いの中に示されている。だから、その解決方法を自ら考えて書けばよい。しかし、その解決方法を書けていない子どもが36.1%もいた。

これは、普段の授業でさまざまな対象・事象について問題点や不十分な点を発見したり指摘したりしながら、その改善の方法を多面的に見つけ出すという学習が弱いことと関連している。対象・事象を批判的に捉える学習である。

現在の学習指導要領では、算数・数学や国語の中に「批判的」に考察したり読解したりすることが教科の内容として明記された。画期的な変化である。もともとOECD(経済開発協力機構)のPISA(国際学習到達度調査)でも批判的思考力は重視されていた。しかし、小・中学校の授業ではまだまだ批判的に考察したり読解したりする授業が圧倒的に少ない。これからは批判的な考察・読解の授業を各教科で積極的に取り入れていく必要がある。