3年で超勤606時間減の公立小、常態化する激務のどこにメスを入れたのか 柏市立手賀西小、ICTも活用し地道に業務改善

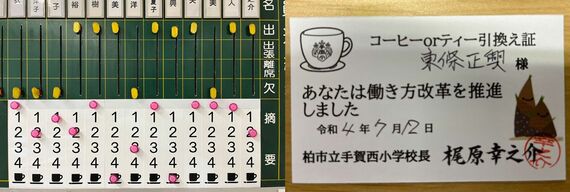

2022年7月からは意識改革の一環で、「ポイント制度」もスタート。11時間以内の勤務で1ポイント、17時前の退勤で2ポイントが付与され、5ポイントたまると、自動コーヒー・ティーサーバーで好きなものを自己負担なしで飲める「引換え証」が梶原氏から贈呈される。7月中旬、早々に東條氏ともう1人の教員が「引換え証」を獲得したそうだ。

(写真:柏市立手賀西小学校提供)

働き方の質向上と、定期人事異動に耐えうる仕組み化が課題

3年間の働き方改革を振り返り、成果を上げるためのポイントは何だったのかという問いに、東條氏は「中心となって改革を推進する人が複数いること」と答える。

「管理職がトップダウンでやっても難しい。少なくとも2、3人は働き方改革への賛同者がいて、『さあ帰ろうよ』『そうだね』とか、『これをやったら、これだけの時間が生み出せるよね』『それ、いいね』というやり取りができる環境をつくることで、周りにどんどん波及していくと思います」(東條氏)

梶原氏は、管理職としての役割を次のように話す。

「ほかの学校では日報をなくすなんてありえないかもしれませんが、なくても何とかなるわけで、無駄をスパッと切るのも管理職の役目。また、東條先生は大学院に通い、教頭先生は校内にビオトープを作りたいと言って完成させましたが、本校はこうした先生方の『やりたい』がさらに超勤時間の削減につながるという好循環ができていると感じます。先生方の意欲と環境を支えることも管理職の仕事だと思います」(梶原氏)

また、リソースがないから諦めるのではなく、「じゃあどうする?」と知恵を出し合うマインドが職場全体に必要であり、とくに予算の工夫に関しては管理職の役割が大きいという。

「例えば今、6年生が地域紹介コンテンツをARで作成するという活動を考えているのですが、ARツールの費用負担について地域団体に協力を仰いでいるところです。地域に教育活動についてご理解いただき、つながりを広げ深めていくことも校長の重要な役割だと考えています」(梶原氏)

今後について東條氏は、「業務は削りに削ったので、働き方の質を上げていくことが重要だと思っています。教員の仕事のメインは授業と、子どもたちに楽しい学校生活を送ってもらうことなので、そこにエネルギーを注げるようにするためにはどうすればいいのかを突き詰めて考えていきたい」と語る。梶原氏も「新しい取り組みでよいものはシステム化して定着させるなど、定期人事異動に耐えうる仕組みをつくることも大切」だと話す。

教員の時間や心の余裕は「子どもたちのため」に帰結する。教員の長時間労働は決して学校だけで解決できる問題ではないが、現場レベルで改善の余地がある学校においては、手賀西小の事例は参考になるのではないだろうか。

(文:田中弘美、注記のない写真:muu/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら