3年で超勤606時間減の公立小、常態化する激務のどこにメスを入れたのか 柏市立手賀西小、ICTも活用し地道に業務改善

例えば、場当たり的な対応で周囲を忙しくさせる要因にもなっていた校務分掌。年間で誰がいつどの分掌について提案すればいいのか一覧を作って年度始めに配るようにしたところ、教員たちは見通しを持って仕事ができるようになり、とくに行事や成績処理などは早い時期から計画的に進められるようになった。

校外学習は、煩雑な事務作業や業務をすべてリストアップして可視化し、マニュアルを作成。漏れ落ちなく円滑に作業を進められるようになった。

ICTの活用で効率化が進んだ業務も多い。例えば、市から配布されたノートに手書きしていた週案は、専用ソフトを学校配当予算で導入してデジタル化。授業時数も自動計算されるので、30分かかっていた作業が今は5分程度でできている。

行事や生徒指導の反省といった職員内の調査関係や、学校行事の参加可否などの保護者アンケートは紙からMicrosoft Formsでの自動集計にシフト。保護者への紙のお便りは「スクリレ」というアプリを通じたメール配信に切り替え、6年担任と保護者が無償で行う卒業アルバムの写真選定も手作業からAIの顔認証システムに変更した。

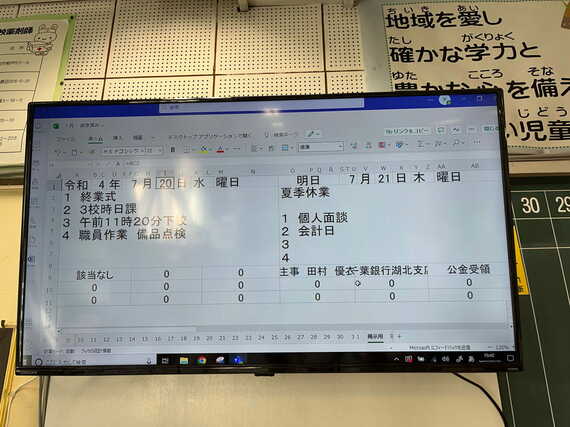

また、柏市で採用しているMicrosoft Teamsは正規職員しか使えないため、市費職員らを含めて全職員が連絡を取り合えるよう、LINEのオープンチャット機能も採用。さらに手書きの日報と職員室の連絡黒板を廃止し、代わりに電子情報ボードを設置し、Microsoft Teamsにアップした学校日誌データと連動させた。

(写真:柏市立手賀西小学校提供)

東條氏はこうした業務のスリム化を「かんなで薄皮を削るような作業」と表現する。しかし、そんな一つひとつの見直しが、大きな成果を生んだのだ。

日課表の見直しや仕事術の共有、早く帰れる雰囲気づくりも

さらに、業務内容だけでなく日課表の見直しも行っている。児童の下校時間を早め、1週間で2時間10分の放課後時間を創出し、学習評価や教材研究、研修、同僚との相談といった時間の確保につなげたのだ。

全体の生産性を上げるため、教員間で効率的な仕事術の共有も始めた。その結果、多くの教員が、通知表の所見入力と成績処理は学期末に行うのではなく、日頃から特別活動欄の係活動や入賞などのデータ、道徳の所見や総合所見などについて、都度入力するようになった。テストの丸つけやノート点検を放課後ではなく授業中に随時行うという仕事術により、時短とともに子どもたちに即時性のあるフィードバックが可能になった教員も多い。

早く帰ることを是とする雰囲気づくりも欠かせない。校長、教頭、教務主任らが率先して帰る、あるいは退勤時間の16時40分が近づくと「早く帰りましょう」と促す。すると、ほかの教員も互いに「今日は何時に帰る?」と言い合うようになり、遠慮なく定時帰宅もできる雰囲気になった。

「完全にマインドが変わりましたね。おかげで私は昨年度から教職大学院に通うことができています。ほかの先生方も、業務が効率化された、助け合うことによって一人で抱え込まなくてよくなった、勤務時間内に教材研究ができるようになった、平日に掃除洗濯ができるようになり気持ちがリフレッシュされるなど、それぞれ変化を感じているようです」(東條氏)