当時の校長は「体調は大丈夫ですか」「仕事の進み具合はどうですか」「仕事の配分を考え、優先順位をつけて効率的に業務を進めてください」などの声かけを西本さんに頻繁に行っていました。こうしたことから、安全配慮義務は果たしていた、と府・学校は主張しました。

この主張を裁判所は退けます。判決文から引用します。

「校長としては、声かけや面談などを行うだけでなく、原告の業務負担を改善するための具体的な措置を講じる必要があったというべきであり、声かけや面談などを行っただけでは注意義務を尽くしたとはいえない」

「仕事に優先順位をつけて、国際交流の業務を役割分担して進めてほしい旨アドバイスするにとどまり、原告の業務量自体を減らすものではなかったこと」から、「過重な業務負担の解消のために有効な配慮がされたとはいえない」

また、西本さんは17年5月以降、自身の過重負担を校長に何度も訴えていました。裁判所はこう述べています。

「このままでは死んでしまう」「もう限界です。精神も崩壊寸前です」「成績も授業も間に合わない。オーストラリアに行く前に死んでしまう」など、「追い詰められた精神状態をうかがわせるメールを受信しながら、漫然と体を気遣い休むようになどの声かけなどをするのみで抜本的な業務負担軽減策を講じなかった結果、原告は本件発症に至ったものと認められる」から、「校長には注意義務(安全配慮義務)違反が認められる」

こうした問題は、西本さんの当時の勤務校のみならず、程度の差はあれ各地にあることです。働き方改革の掛け声の下、校長や教頭が「そろそろ遅い時間ですし、帰りましょう」「ある程度仕事の優先順位を考えてください」などと呼びかけている学校は多いです。ですが、声かけにとどまっている例がほとんどで、教員間の業務の不均衡を放置している学校は少なくありません。

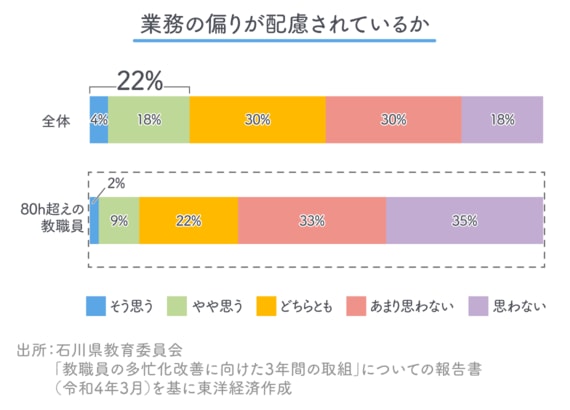

石川県教育委員会では21年に公立の小・中学校、義務教育学校、県立の高等学校、特別支援学校に実施した教職員意識調査を行っています。「業務の偏りが配慮されているか」という質問に対して、肯定的な回答は2割ほどにすぎず、「思わない」「あまり思わない」は約半数を占めます。とりわけ、月80時間の過労死ラインを超えて働いている教員の約7割は、配慮されていないと感じています。

横浜市立学校のデータでも、業務が属人化(その人がいないと、仕事が回らない状態)している職場や特定の人に業務が集中している職場では、そうではない職場よりも在校時間が長い傾向にあることが確認されています 。※1

※1辻和洋・町支大祐(2019)『データから考える教師の働き方入門』毎日新聞社出版pp.95-97

校長は教職員の負担軽減や役割分担を見直す場を設けて活用するべき

今回の裁判や前述の調査結果などから示唆されるのは、かなりの学校において、組織マネジメントも労務管理も十分には機能していない可能性が高いということです。

だからといって、校長がトップダウンで一方的に指示するだけでは、学校という職場の多くではうまくいかないでしょう。「この仕事はこうしなさい。あの仕事はほかのメンバーとこう分担してください」などと、事細かなところまで指示されたくないと思っている教職員は多いと思います。校長らは「管理職」なのですが、仕事の仕方などを「管理」されたくないと思っている教職員は少なくありません。一方で、健康を害するほど過重負担がかかっているのに、管理職が放置しているというのでは困ります。

教職員の裁量や自由さを大切にして、創造性の発揮を促すことと、健康管理上必要な措置を講じること、この両立を図ることは難題ですが、とても大切なことです。

どうしていけばよいか、判決では具体的な内容までは言及していませんし、そこは法律論ではなくて学校経営の問題ですが、解の1つは、トップダウンとボトムアップを組み合わせることではないかと私は考えます。例えば、校内研修や衛生委員会などの場で、教職員の対話と議論を促しながら、業務負担の軽減や役割分担の見直しなどを進めることです。実際、そうして改革・改善を着実に進めている学校もあります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら