元・公立高校教諭が見た「子ども幸福度1位」オランダの教育、日本とは何が違う? 「イエナプラン」だけではない多様な教育の魅力

「オランダでは、大人が子どもに望むのは幸せであることです。その幸せとは、子どもたちが好きなことを見つけて自立すること。子どもは大人の所有物ではない。自立した人間として見ているのです。そのため、大人は子どもが自分で決めることを重視します。やってみて、できないなら、なぜできないのか怒らず子ども自身に考える機会を与える。いわば、子どもは自分の中でコーチングを繰り返しながら成長していく。オランダは社会自体がティーチングではなく、コーチングで成り立っているように感じます」

オランダでは先生のあり方も違う。ワークシェアリングが徹底された働き方や、学校の中の仕事、例えば、校務分掌や学校行事の運営、学習指導要領のあり方、研修制度や給与形態などに至るまで日本とは大きく異なる。オランダではどの学校で教えたいかを自分で選ぶことができるし、日本では教員個人の成果が重視されがちだが、オランダではチームとしての成果が問われる。

「私たちはよいチームでなければならない。オランダの学校の先生はしきりにそう言います。なぜかと言えば、チームの関係性の良しあしが、そっくり子どもたちに影響するからです。とくに日本では中高の場合、先生は日々、自分自身と生徒の評価のプレッシャーにさらされ、個人のパフォーマンスばかりが問われがちです。働き方も健全とはいえない部分もあり、それが結果として子どもに悪影響を与えている現実があります」

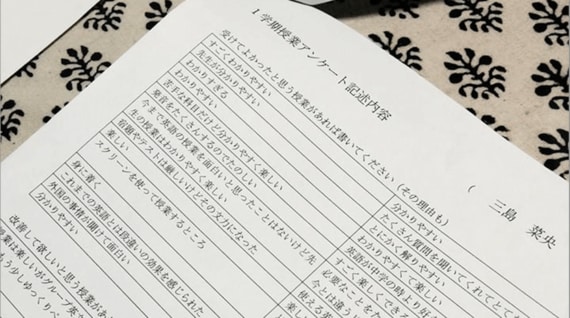

(写真:三島氏提供)

教員が学び続けるのが難しい、日本の現状

日本では、教員が学び続けることも難しい。オランダでは先生のスキルアップのための研修費が年間13万円ほど支給される。日本にも研修制度があるにはあるが、学校での業務を止めることがはばかられることもあり、利用しづらいのが現状だ。

「例えば、私がスキルアップのために、セミナーの参加を教頭に申し出ても、教育委員会の関連かどうかとか、交通費は半分しか出ないとか、そんなやり取りが続くのです。海外研修についても日本では英語教師に限られている場合が多く、小学校の先生は海外の学校を視察する機会も限られている。現状は英語が、教科としての英語にしか結び付いていないように見えます。日本の先生が海外に行き学ぶことは、世界にはまったく違う教育があるということを知ることなのです。また、日本の先生は、授業時数や内容に柔軟性を持たせた場合、多方面から批判されやすい側面がある。そのため、自分が責められないように指導しがちな部分もあります。情熱を持って先生になったのに、そうした環境に押し潰されてしまうのです」

だからこそ、三島さんは先生たちにもっと心を震わせてほしいという。日本の教員が受ける研修は情報を得るのみという場合が多く、本当にやるべき研修なのかどうかという問題もある。ルーチンをルーチンどおりにやることがよしとされていることもある。先生たちがもう一度熱意を持って教壇に立つには、広い視点を持てる圧倒的な体験が必要なのだ。

三島さんは2年ほどを準備期間に充て、今年夏からオランダの小学校の視察ツアーを開始する。今回は日本の教育関係者を中心に募集し、定員は最大12人。視察期間は8月22日~29日で小学校6校の視察を予定している。