元・公立高校教諭が見た「子ども幸福度1位」オランダの教育、日本とは何が違う? 「イエナプラン」だけではない多様な教育の魅力

「米国」ではなくて「オランダ」を選んだ理由

そうはいっても、なぜオランダだったのか。

「子どもを抱えて、仕事と家庭と悪戦苦闘しているときに同僚に相談していたら、『18時に帰る ―「世界一子どもが幸せな国」オランダの家族から学ぶ幸せになる働き方』(1more Baby応援団/プレジデント社)という、オランダのことを書いた本を渡され、子育てするならオランダに行くのもいいのでは、と言われたのです。オランダは社会全体で子育てを重視し、そのためにワークシェアリングをする仕組みがある。それまで私が知っている外国は米国だけで、米国のイメージは、どちらかというと競争社会。努力した人だけが報われる社会と感じていました。しかし、それとは違う価値観を持つ社会が欧州にはある。そこに衝撃を受け、世界一子どもが幸福な国といわれるオランダがどんな国なのか自分

その後、三島さんは夫に先行する形で2019年5月にオランダに渡った。オランダでは移住する手段の1つとして個人事業主として会社を設立することが必要だったため、移住してすぐに“Eduble”という自分の会社を立ち上げた。現在ではそこを拠点に、「日本語教室」「(教育)移住コンサルティング」「教育関連事業」の3つの事業を手がけている。同じく高校の教員だった夫が日本語教室を担当し、それ以外の事業を三島さんが担っている。これまで、オランダを中心に30校以上の小中高校や教員養成大学などを訪問、教育に関わるさまざまな人たちと意見交換し、現地の教育事情を見聞してきた。

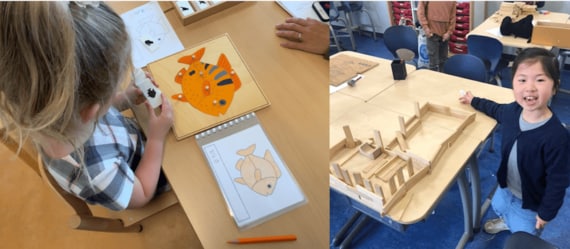

(写真:三島氏提供)

「現在は、オランダで教育を受けるため移住したいと願う方の学校探しのサポートと、オランダ教育の視察研修事業を中心に行っています。中でも、私がオランダでいちばんしたいことは、この視察事業なんです。日本から先生たちを連れてきて、一緒に現地の学校を視察して、こんな教育や、それを認める社会があるという感動を、先生たちに心を震わせて感じてほしい。日本とは違う教育の世界を肌で感じて、日本の教育に風穴を開けるような新しい視点を得てほしいのです」

「教育」とは、「社会のあり方」だ

オランダの教育の大きな特徴は、自立した市民を育てるための「自由と責任」のバランスの取り方にある。自立した市民とは、幸せとは何か、自分は何者なのかということを自分で定義できる人間をいう。その定義する力を養うための教育が初等教育から行われる。先生も保護者も教育に関して主体的な人が多く、教育を人任せにせず、互いに協力し合うという土壌もある。また、移民も多く、合意形成をしていく過程を大事にするため、ホームスクーリングは原則禁止されている。違う者同士が学校という空間に集い、互いを許容し、認め合うということを教育したいからだ。そうでなければ社会は瓦解する。教育と、社会のあり方は不可分だ。

(写真:三島氏提供)

「オランダというと、イエナプランを思い浮かべる方も多いと思うのですが、実はオランダには、オルタナティブ教育や、いろいろな教育があり、互いを比べることなく共存し、認め合っています。こうした教育のあり方こそが、多様性に理解のある社会をつくっていく一助になっているのだと思い、それこそが私がオランダの教育に感じる魅力なのです」

子どもに対する姿勢も、特徴的なのだと三島さんは続ける。