「生徒たちは、自ら問いを立てることに慣れていないから、最初はうまくできないのですが、繰り返し行うことで成長していく」と話すのは校長補佐の田中潤氏です。

こうした学び方は、一般的には自由研究や総合学習などでは行われていますが、普段の授業を問いから始めることで、生徒たちも、なぜこれを学ぶのかを理解するようになり、最終的に生徒たち自身が学ぶ意味を考えるようになり、主体的に学ぶようになっていくのです。

与え続ける教育では、考える力は育たない

冒頭で、探究学習は教えない教育だと書きましたが、それは教師のあり方を問い直すことになります。

「日本の学校が行っているのは、与え続ける教育。手をかければかけるほど生徒は自律できなくなる」と言うのは、元・麹町中学校校長の工藤勇一氏。現在は横浜創英中学・高等学校の校長として、「自律型教育」へのシフトを目指してチャレンジをしています。

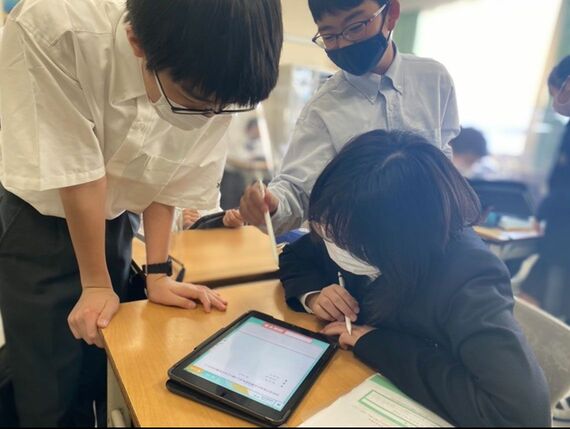

(写真:横浜創英中学・高等学校提供)

校長になってまず行ったことが、教育の最上位目標を全教員で一致させることでした。対話を繰り返し、「自律・対話・創造」という目標を導き出し、「そこに1ミリでも近づく提案であればGOを出す」と宣言することで、教師自身が考えて行動するようになり授業も変わっていったそうです。

前回の記事で触れましたが、フィンランドでは、教師は教える人ではなく、ファシリテーターとしての役割だという考え方が定着しています。先生は答えを知っていて教えることはできるのだけれど、あえて生徒自身が考えるように導く。それが探究教育を進めるときの先生の役割です。

これって、時間がかかるし、通常の授業で行うのは現実的でないという声も聞きます。しかし、正解のない時代を生きていく子どもたちには、やはり自ら問いを立てて、考える力を育てることは必要だし、学ぶ意味がわかれば言われなくても学び出すから、回り道のようで逆に近道ではないでしょうか?

子どもの探究力を育てるために、大人が知っておきたいこと

両校の事例を取材して感じたことは、日本の教育改革は一筋縄では進まないけれど、一歩踏み出せば確実に変わっていくということです。そしてそのときに大切なのが、教師が何のための教育改革なのかという最上位目的をしっかりと考え、組織として共通認識を持つことです。

これは親も同じです。なぜ探究なのか。なぜ自分で考えて行動する力を育てる必要があるのかを理解し、教えない教育・子ども主体の学びへのシフトを応援すること。それが、学校を変えていく大きな後押しになるでしょう。

さらに言えば、家庭で子どもに「なぜだと思う?」「どうしたらいいと思う?」と問いかけることが、子どもたちの考える力を育てることになります。

しかし、それには前提があります。探究の過程は、うまくいかないことの繰り返しです。でも、それを失敗と決めつけてダメ出ししたら、そこで思考は止まってしまいます。また、明らかに難しい課題にいきなり挑戦しても、子どもたちは挑戦する気をなくしてしまいます。ですから、ちょっと難しいけれどやってみようと思えるくらいの問いを用意するというのもコツです。これをストレッチゾーンと言います。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら