例えば、公立小学校について言えば、文科省調査をベースに約1000人の教員不足が発生していると仮定した場合(小学校での教員不足数は2021年の4月始業日時点では1218人、5月1日時点では979人)、1学級平均30人の児童がいるとすると、約3万人の児童に影響が出ている。しかも、前述のとおり、文科省調査の数字よりも実際の不足はもっと多い可能性が高いので、影響を受ける子どもはもっと多い。

※公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校が調査対象。私立学校での教員不足の実態は明らかになっていない

教員不足は教員を増やしたからなのか?

もう1つ検討したいのは、教員不足の背景、要因についてである。

例えば、財務省の審議会で、予算査定にも影響を与える財政制度等審議会では、たびたび教員数について、もっと減らすべきではないかという議論が出ている。こうした経緯を踏まえると、何も財務省に限らないが、おそらく以下のような主張をする人も出てくると思う。

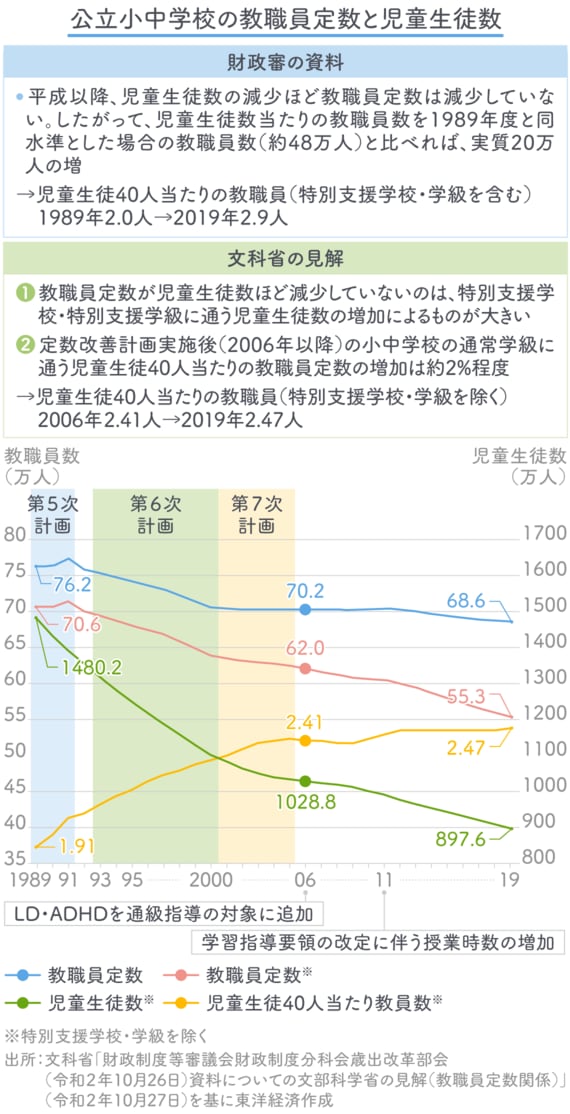

「これだけ急激に少子化しているのだから、もっと教員数は減らすべきである。なのに、それほど教員数は減っていない。そんな状況で教員不足だと騒いでも、それはたくさん採用してきたからではないか。35人以下学級や少人数指導によって教員増を認めてきたから、教員不足になるのであって、国は35人以下学級などの動きを一時的にでもやめたらよいし、自治体はもっと採用数を抑制したら、不足にならないだろう」

確かに、この10~20年ほどの公立小学校についてデータを確認すると(文科省「学校基本調査」)、少子化の規模とスピードの割には教員数(常勤職)は減っていない。それどころか、微増している。貴重な税金であるし、財務省などの言い分には理解できる部分もある。

だが、トータルの教員数だけを見ていると、判断を誤る。小学校や中学校では、この間、特別支援学級が急増しており、それに伴う教員需要が増えた結果、教員総数は減っていないという側面が大きい。下記の文科省資料でも、このことは示されている。

つまり、ほとんどの自治体では、普通学級の先生たちを過剰に採用してきたということではないし、普通学級の教員は、教員数が減っていない恩恵をそれほど受けているわけではない(支援学級の教員が増えることで、一部の事務を分担してもらえるなどのメリットはあるだろうが)。現に、小学校教員の持ち授業コマ数は多いままで、休憩もまともに取れない状態が続いている。

実態としては、普通学級の教員数を増やさず、小学校英語やICT活用などの仕事は増やしつつも、現場に「そこは何とか、歯を食いしばって頑張ってくれ」と国は言い続けてきた。その結果「ブラック」などと揶揄される過酷な職場になり、学生らが教職を敬遠するようになってしまったし、定年退職後も再任用などで働き続けようという人は少なくなってしまった。これが教員不足を加速させてしまっている。

しかも、特別支援学級の増加も、教員不足を悪化させている。というのも、支援学級では障害の種別に応じて1人でも該当する児童生徒がいれば、学級をつくる必要がある。各自治体もある程度の予測は立てているだろうが、想定以上に支援学級増が発生すると、そこに予定よりも多くの講師を雇って、配置しなければならない。だが、その講師が昨今不足している。

非正規職に都合よく甘えるのは限界が来ている

併せて、財務省などの言い分よりも丁寧に見ていく必要があるのは、教員の非正規雇用の比率を高めてきた自治体、言い換えれば、正規教員の採用を抑制してきた自治体も多いという事実だ(非正規比率は自治体間の差も大きい)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら