「それって紙でも同じことができるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、ここからがICTのよいところで、それを教室の前方に投影して見せれば「こんな回答をしている人がいるね」「これすごい回答だね!」とアンケート結果をすぐに紹介できるのです。これって紙ではなかなかできないですよね。

また、「ロイロノート・スクール」を使えば、生徒に回答を書いてもらっている最中に、先生も生徒も全員の内容をリアルタイムでチェックできます。これをすると、「へえ、A君はこんな回答を作ったのかー」というのがクラス全員で見られるわけですね。

学んだことを一人で完結させない「学びのシェア」

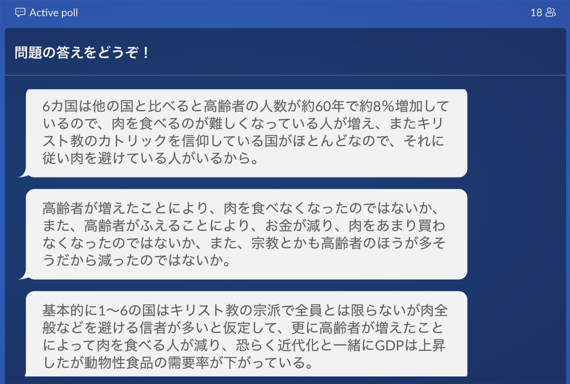

僕らがほかに使っているツールとしては、「Slido」というものがあります。

これは簡易的なLINEグループみたいなもので、生徒一人ひとりが部屋に入ると、その中で先生がいろんな問いを出すことができます。

アンケートを出して投票してもらって、それを教室の前方に投影して、「〇〇を選んだ人は40%でした」みたいなことができますし、質疑応答として生徒に質問を出してもらったうえで、「どの質問がいい質問か」を生徒に投票してもらうということもできるようになります。

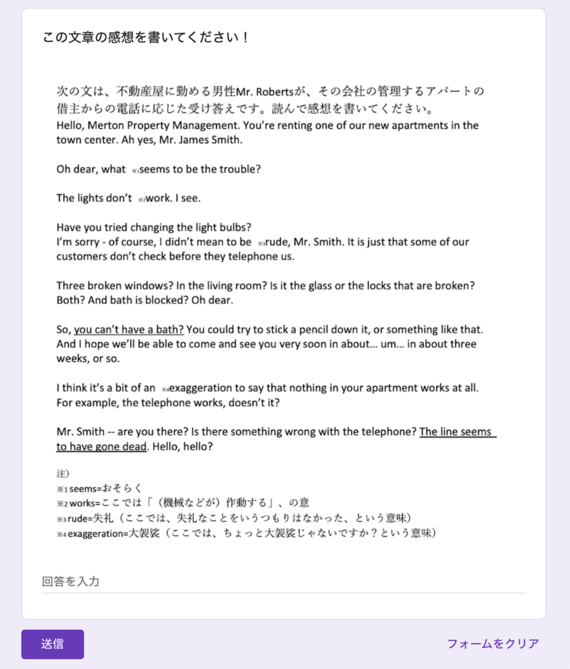

これらのツールを使えば、その場で一人ひとりが回答でき、投影されたものを見て「この回答いいね!」と水平比較をしていくことが可能になります。そしてこれを使うときに、多様な回答がありうるような質問を投げると生徒が盛り上がります。

例えば、英作文の問題だったり、社会の考えさせられるような問題であれば、もっとこの「ほかの人がどう考えているのかがわかる」というのは面白くなるはずです。

これを、「学びのシェア」と僕は呼んでいます。学んだことを一人で完結させるのではなく、多くの人の考えをインストールしたり、また自分の意見を多くの人にアウトプットしたり……。

そうやって学びをシェアしていくと、それによって学習効果が上がり、勉強の成績が上がるというわけですね。

東大合格者が多い高校では、これが当たり前に行われています。勉強を教え合ったり、「この前のこの問題、こういう解答作ったんだ〜」と問題で遊び合ったりしているから、勉強が苦にならずに楽しんで成績を上げることができるわけです。

とくに、岡山県の蒼明学院中等部・岡山龍谷高等学校の中学2年生の生徒さんと高校2年生の生徒さんに出題したときには、果敢に挑戦してくれて、こんなにいろんな解答をもらうことができました。

これらは解答が多様で、みんないろんな解答をします。だからこそ「お、あいつはこんな解答をしたのか」ということが楽しいわけです。

ICTツールはこんなふうに「学びのシェア」をしてみるのに使ってみてはいかがでしょうか?

(注記のない写真:ふじよ / PIXTA)

執筆:西岡壱誠

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら