超ムズ「英語で観光案内」ロボット作る授業の魅力 台東区・上野中「Sota」で学ぶプログラミング

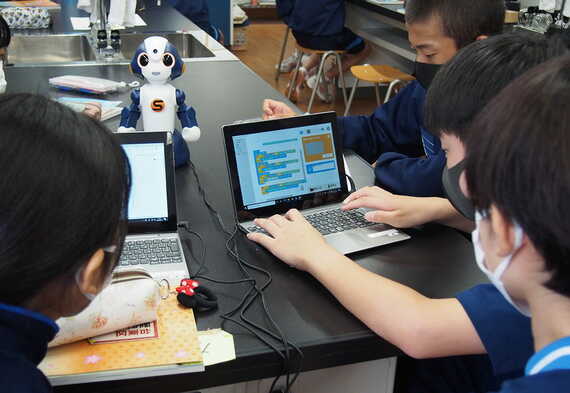

「画面のいちばん左側にある『ソータ』をクリックすると、『Sota』に実行させる動作ブロックが表示されるから、『スタート』を選んで右側に持ってくる。さらに『右手を挙げる動きをする』などいろんな動きがあるから、その下に持ってきて実行ボタンを押してみて。実際に触って動かしながら、試行錯誤をしてプログラミングを作ります」

ゼッタリンクス社員で講師を務める高橋裕生氏は、教室前方のプロジェクターを使って、ドラッグ&ドロップでブロックを組み合わせ、簡単にプログラミングができることをやってみせる。この要領で「英語を聞く」という動作を選び、「こう言ったら」「こう答える」という条件を設定してコミュニケーションができるロボットを作っていくというわけだ。

「スピーカーは頭にあるよ。『Sota』が青くなってから滑舌よくしゃべってね」。こう話す高橋氏の注意を聞いて、生徒たちは「Hello.」「How are you?」「Do you like ○○?」など、試しに簡単な会話のやり取りができるようプログラムを組む。そのあと「Sota」に話しかけて、プログラミングしたとおりに動作するか確かめるのだが、なかなかうまくコミュニケーションが取れない。理由は英語の発音である。コロナ禍で全員がマスクをしており、声が聞き取りにくいというのに加え、なかなか「Sota」が英語を正しく聞き取ってくれないのだ。

確か、米国ではレストランの予約を電話で行う際に、AIが対応することが珍しくなくなっていて、正しく聞き取ってもらうのが大変という話を聞いたことがある。聞き分けが難しい「R」や「L」はもちろんだが、英語を学び始めて間もない中学2年生となればなおさらだろう。

にもかかわらず、生徒たちは諦めずに代わる代わる「Sota」に話しかけたり、プログラミングに誤りがないか何度も熱心に確認を行う。中にはGoogle翻訳の読み上げ機能を使って、発音の問題を解決するグループもあった。全員が一通りの操作に慣れたら、今度は事前に用意した想定問答を基にそれぞれがプログラムを組み、意図したコミュニケーションが実際にできるのか検証を行った。

実社会で使われているロボット「Sota」を使う意味

「プログラミングというだけで、構えてしまう人も中にはいる。そのため実社会で使われているロボットを用いることで、プログラミングを身近に感じながら興味を喚起し、楽しみながら学べるのが特徴です」