5つ目の「具体的な報酬」は、ゲームの世界では必須。敵を倒したりクエストをクリアしたりすると得点やお金、アイテムが得られ、行動意欲が高まります。これを外発的動機づけと言いますが、僕は学級内で使える共通通貨「トークン」を作って子どもたちのモチベーションを上げています。これについては、次回の連載でご紹介しましょう。

(写真:田中氏提供)

――オリジナルの実践「お掃除クエスト」は、こうした5つの要素を凝縮したのですか。

はい。掃除活動は「やらされる感」を強く感じている子が多く、悩んだ末にゲーミフィケーションの発想で編み出しました。何度かこの連載でも触れている実践ですが、「もっとやりたい!」「こんな工夫をしてみたい!」と楽しんでくれる子が増えましたね。

具体的には、まず掃除場所を決めます。毎週場所が変わる従来の方法では、慣れた頃に担当場所が変わるため工夫が生まれづらく、モチベーションも維持しにくい。そのため、好きな場所を掃除してもらうことにしました(自己選択・自己決定)。そして、集まった仲間と「何分間で」「どこを」「何を使って」「どのような手順で」などを話し合って決め(明確なルール設定)、1カ月ほど取り組みます。

そうすると、だんだん掃除用具の使い方が上達し、より短時間で終えられるようになっていきますし(自身の成長の実感)、仲間とおしゃべりしながら取り組む中でより効率を上げる工夫や楽しさも生まれます(仲間との交流の促進)。「きれいにしよう」という目標も、掃除のビフォーとアフターの写真を撮って比べたりすると、より明確になります(明確な目標の設定)。

さらに、もう一工夫。時間内に掃除を完了できた日は、教室内に掲示された「お掃除クエストマップ」のコマを進めるためのサイコロを振ることができるようにしました(具体的な報酬)。

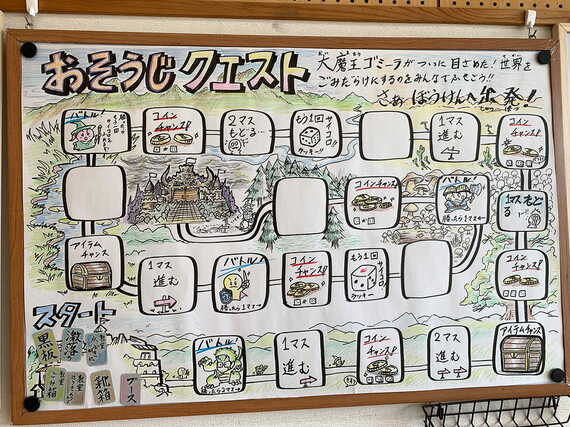

過去の「お掃除クエストマップ」。ゴミモンがいるマスでは田中先生とサイコロ対決。大きい目が出たら勝ちで、アイテムカードがもらえる。アイテムチャンスのマスは的当てなどのミニゲームができ、勝つと新しい掃除道具が使える

(写真:田中氏提供)

すごろくみたいなもので、細かいルールは子どもたちと一緒に考えるので毎年異なりますが、チームごとにコマを進めてマップ上のゴミモンスター(ゴミモン)を倒し、最後は全チームが集結してボスモンスターを倒すとクリア、というストーリーにしています。

――掃除をサボった日もサイコロを振ってしまうチームは出てこないのでしょうか。コマの進みが遅いチームがいて、なかなかボスを倒せないケースもありそうです。