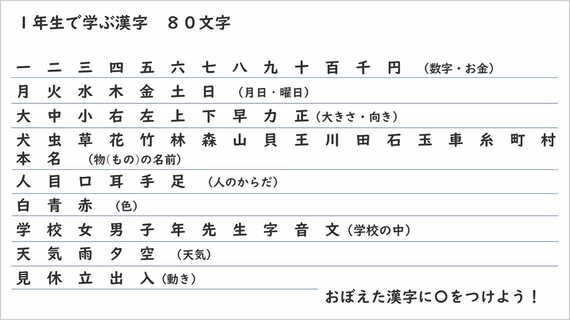

例えば、漢字学習。多くの学校では1年間にどんな漢字を学ぶのか全貌がわからないまま進みますが、僕は年度の始めにその学年で学ぶ漢字の一覧表を配ってゴールを共有し、使うドリルやテスト回数も伝えて目標を示します。

ロードマップがわかると、子どもたちは「知っている漢字が結構ある!」「3学期で習う漢字でも簡単なものがあるね」と見通しを持てるようになるんですよね。これが、「やってみようかな」につながっていきます。

2つ目の「自身の成長の実感」は、ゲームが好きな人はおわかりかと思います。すぐにゲームオーバーしてしまう難易度の高いゲームを「死にゲー」と呼びますが、この手のジャンルはスモールステップで着実に成長や達成感を得られるよう難易度が調節されています。だから、プレーヤーは何度もトライする中で「上達したかも」という実感とともにスキルを上げていくことができます。

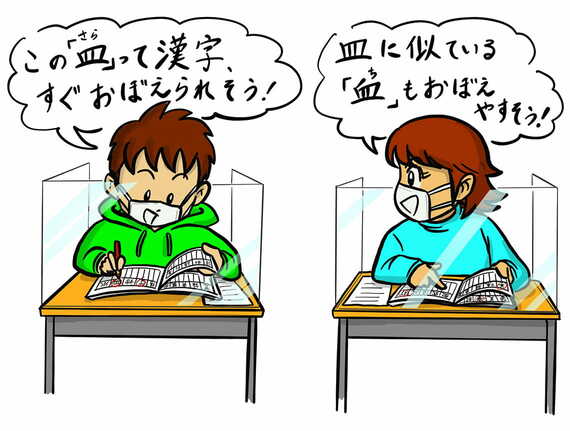

この仕組みを応用し、例えば漢字学習では、簡単な漢字をみんなでピックアップしてその漢字から学ぶようにしています。テストもその内容に合わせて作るので、みんな100点です。こうしたスモールステップで難易度を上げていくと、子どもたちは学び方をつかみ、自主的に漢字を勉強するようになりますよ。

(イラスト:田中氏提供)

また、鉄棒の逆上がりなら動画を撮って「足がここまで上がるようになったね」と見せてあげるなど、人との比較ではなく「昨日の自分との比較」を通じた成長を実感させることも意識しています。

3つ目の「仲間との交流の促進」はイメージしやすいですよね。ソロプレーもよいですが、やはり仲間とのチームプレーで得られる達成感もやる気を引き出します。だから、教室内でも順位づけなどの個人同士の競争を促す活動はせず、協同のよさを取り入れるよう心がけています。このあたりは「子どもが自ら学び出す『協同学習』超重要な4前提」で詳しくお話ししました。

4つ目の「自己選択・自己決定」も重要。現在『あつまれ どうぶつの森』のように、広大なマップ内で自分の進みたいほうを選択し、自由に冒険できる「オープンワールドゲーム」がトレンドですが、残念ながら学校はこうした自己選択・自己決定が保障されていません。教科書も順番どおりに進みますし、習っていない漢字は使っては駄目だと言う先生もいます。

だから、僕はプロジェクトアドベンチャー(※)の「チャレンジ・バイ・チョイス」という哲学を大事にしていて、学習や活動に参加する際、不安のある子には「参加するかどうかは自分で決めていいよ。見学する中で『やってみようかな』と思えたら参加してみよう」と自己選択・自己決定を促します。

※ アドベンチャーを用いた体験教育を提供する米国発祥の組織

そのうえで、どうしたら参加者が増えるだろうかとみんなで考え、ハードルを下げる工夫もしています。例えば、ドッジボールをすることに決まった場合。「ボールを触れずに終わっちゃうから楽しくない」という子がいたら「3秒以上ボールを持ってはいけないルールにしよう」といった具合に話し合いでルールを変えていく。そうすると、しだいに「私も入る!」とやる気になる子が増えていきます。