玉川聖学院の探究「人間学」に見るICTの絶大効果 休みがちな生徒も「1人1台」で学びやすく

保健室やカウンセリング室でも、端末で資料を見ながら自習や個別授業ができるようになった。また、教科によっては授業風景をiPadで撮影した動画を限定公開することも。その動画により教室参加をイメージできるようになるのか、教室への一歩を踏み出す生徒もいるという。

端末活用が進んだのは、「保護者の心配を取り除く仕組みにしている点も大きい」と、ICTネットワーク担当の大沼祐太氏は話す。もともとスマホは登校したら担任が預かる決まりにしており、1人1台端末の導入には不安を覚える保護者も少なくなかった。

(写真:玉川聖学院提供)

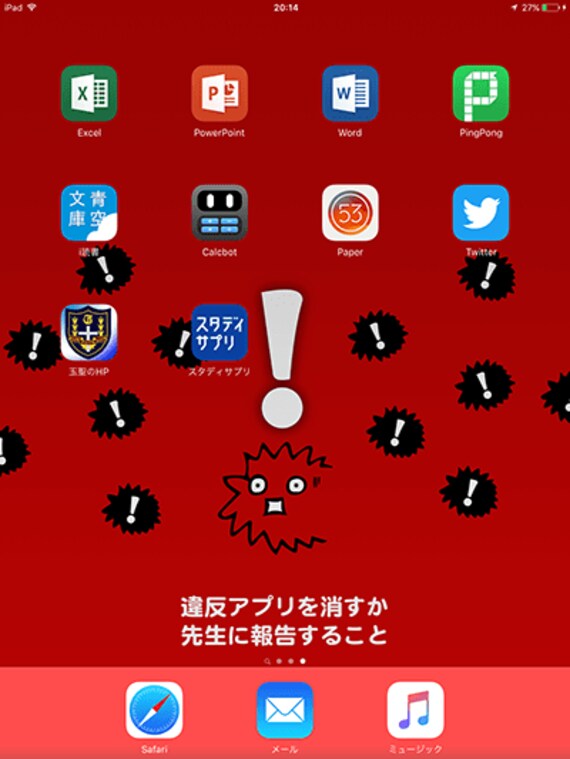

そのため、「教師が許可した時間・場所以外では使用しない」など7つのルールを設け、学校側がゲームやSNSのインストール、危険度の高いウェブサイトへのアクセスや夜間のYouTubeの閲覧などを制限している。制限をかけたため端末活用がうまくいかなかった学校事例をよく聞くが、生徒たちに抵抗はなかったのだろうか。

「最初は『え?』と思うみたいですが、端末にはすでに40以上のアプリが入っていて、学校では快適なWi-Fi環境でサクサク使えますので、生徒たちはルールの中で楽しみ方を見つけていますね」と、大沼氏は言う。

コロナ禍で加速したICT活用

早期からのICT活用が奏功し、20年のコロナ禍に伴う一斉休校の際もスムーズに対応できた。「日頃から教員同士のチームワークがいい」(大沼氏)ことも迅速に動けた大きな要因だというが、900人規模で大きな不具合もなく、高等部は4月13日から、中等部は23日から全教科でCisco Webexでオンライン授業をスタートできた。

(写真:玉川聖学院提供)

朝は礼拝から始まり、40分授業を4~6コマ実施し、終礼で終わる。生徒たちはオンラインでありながらも、そんな規則正しい毎日を送った。中高等部長の櫛田真実氏は、当時を振り返りながらオンラインのメリットについてこう語る。

玉川聖学院 中高等部長。公立高校の教員を経て、1997年文部省主催・第1回若手教員の米国派遣団の団員として研修に参加し、コロラド州でICT教育の先端校を中心に、子どもたちの救済施設なども視察。2001年玉川聖学院に赴任し、18年より現職

「コロナ禍で心配だったのは、生徒の精神面です。そのためホームルームや礼拝はもちろん、授業も録画配信ではなくすべて生配信で行い、コミュニケーションを大切にしました。オンラインを通じて顔を見て話をし、生徒と毎日つながることができたことはとてもよかったです」

また、コロナ禍を機にICT活用はさらに加速した。とくに中等部の変化は大きい。実は中等部ではアナログの学びを重視して授業で使うときのみ端末を貸し出していたが、コロナ禍を受け20年秋から1人1台の端末貸与を開始したのだ。タイピング能力の向上を目指すとともに6年間で主要OSをすべて体験させたいという思いから、高等部と同じiPadではなく、Chromebookを採用した。