2週間で授業一変「奈良市GIGAスクール」の全貌 奈良県内の連携で「3カ月200回の研修」も実現

奈良県奈良市は2020年9月末、市内のすべての小中学校でChromebookなどによる「1人1台端末」の体制を整えた。その後の様子が次の動画にまとめられているので、ぜひ見てほしい。

(提供:奈良市教育委員会)

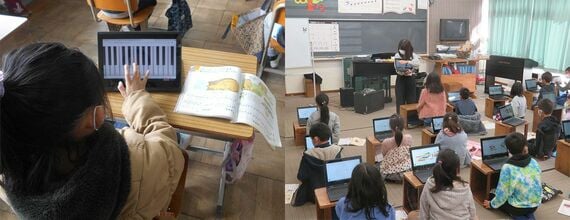

小学校低学年でも自分でログインや検索を行っている。調べ学習やGoogleの「Jamboard」を利用した話し合い、授業支援システムの「ロイロノート・スクール」による課題のやり取りをはじめ、家庭科や音楽、体育の授業などでも端末が使われており、中には海外とオンライン交流を実施する学校も。これが、端末を配付してからわずか1カ月後の風景である。

「各学校へのヒアリングでは、端末を配付した2週間後には、こうした実践が始まっていました。最近では市や県のつながりを超えて『北海道の先生と知り合う機会があり、遠隔で朝の会を一緒にやるようになった』という先生も。皆さん楽しんでいる様子で、ここまで活用が広がっていることに驚いています」

そう話すのは、同市教育委員会事務局で学校ICTを担当する谷正友氏だ。このスピード感の裏側を、次のように語る。

「例えば、端末を配付したら3日以内に教室で使い始めること、そして2週間以内に『自分の宝物をおうちで撮影してロイロノート・スクールで先生に送ってみてね』といった課題を出すなど工夫して、各家庭でネットワークへの接続確認を完了させることを学校にお願いしていました」

また、実際に円滑に各学校が取り組めたのは、事前にコンセンサスを得ていたからだ。「GIGAスクール構想は大きな変化なので、伝達法を変えました」と、谷氏。通常、毎月開かれる校長会で各種伝達を一斉に行っているが、この件に関しては、20年8月から順次、5~10校を対象としたオンラインでのグループ説明会も実施した。GIGAスクール構想は夢のあるものだという意義から丁寧に説明し、質疑応答も質問が出なくなるまで行ったという。

同市はコロナ禍による臨時休業中、各家庭の端末や貸し出し用の端末を利用し、オンラインによる学習支援に挑戦したが、このときの経験もよい方向に働いた。

「当初は保護者の方から『ブラウザーって何ですか』などの問い合わせが学校と教育委員会に殺到しました。でも、ここで大変な思いをしたおかげで、各学校は『今回はみんな同じ端末だから、2週間以内の接続確認も大丈夫』という気持ちで取り組めたのだと思います」