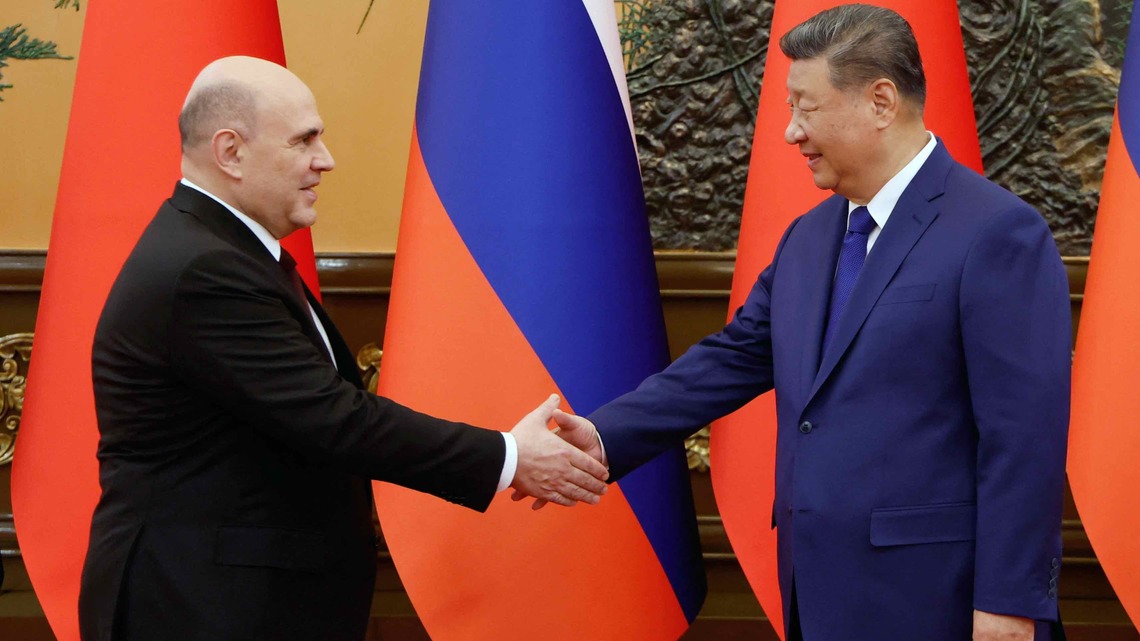

ロシアのミハイル・ミシュスチン首相は11月3日、中国の浙江省杭州市を訪問し、李強首相との間で、30回目となる定例会談を行った。翌4日には北京市で習近平国家主席と会談したが、両日とも話題の中心となったのは、両国間での経済協力の深化だったようだ。もっとも、正確にはロシアが中国に“秋波を送った”というところだ。

ロシアとウクライナが交戦状態に入ってから、すでに4年近くの歳月が経過している。経済・金融制裁を科された結果、ロシアとヨーロッパの経済関係は破綻した。代わりにロシアは中国との関係を急速に深めたが、結果として、中国に経済的に大きく依存することになった。中ロの経済力学は、まさに主従の関係と言えよう。

実利志向の中国はロシアとの関係に一線を引く

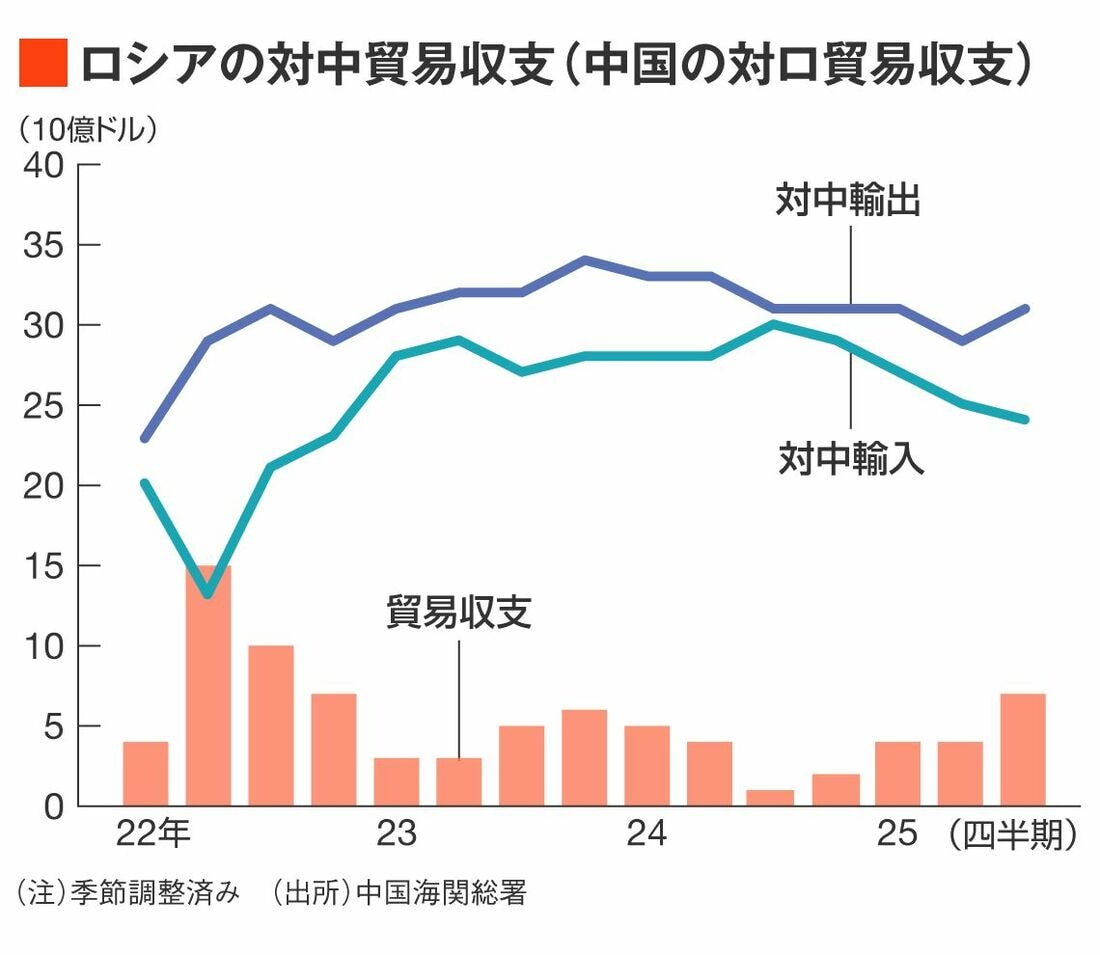

ただし一部の論者が声高に批判するほど、中国はロシアを“支援”しているわけではない。実利志向が強い中国は、ロシアとの経済関係につき、一線を引いているように見受けられる。一例として、中ロの貿易関係を確認してみたい。ロシアの通関統計の内容は不十分なため、中国の通関統計からロシアの輸出の動きを確認することにしたい。

具体的にロシアの対中貿易収支(正確には中国の対ロ貿易収支)の動きを見ると、まず注目されるのが、ロシアの対中輸出が勢いを欠いていることである。確かに直近7〜9月期は前期比で持ち直しているが、ロシアの対中輸出は2024年半ばから四半期あたり300億ドル程度で横ばいとなっており、拡大しているわけではない。

他方で、輸入は輸出よりも弱い動きである。つまり2024年半ばには四半期あたり300億ドル程度の規模だったのが、直近7〜9月期には250億ドルを下回っている。輸入が下振れした分、ロシアの対中貿易収支の黒字幅は拡大しているが、要するにロシアと中国の貿易は、足元にかけて徐々に増勢を失っているわけだ。これはいったいなぜか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら