不登校の要因特定は困難、子どもは何を考えている?「思春期の不登校」回復までの5段階、親がやるべきことと絶対にやってはいけないこと

「息子が生きていてくれれば、それだけでいい」

この瞬間、それまでの「学校に戻す」という目標から、「息子の心の声に耳を傾け、ありのままを受け入れること」へと完全に転換しました。息子に心から謝罪し息子の気持ちを尊重しました。すると、息子は少しずつ心を開き、部屋のバリケードは無くなり、やがて高校へと進学しました。

数年後、今度は娘が不登校になりました。息子とはまったく違うタイプで、ベッドから起き上がれず、食欲も減退しました。息子の経験から娘の見守りに徹しましたが、それだけでは十分ではありませんでした。

そこで心理学や脳科学、栄養学など、さまざまな分野から答えを探し、ウェルビーイングに出会いました。ウェルビーイングを踏まえた関わりを続けるうちに娘は通信制高校に進み、大学へと進学することができました。

冒頭で不登校の要因について説明をしましたが、特定することは困難です。不登校になった理由は、子ども自身もわからないことが多いものです。いじめや発達障害など、特定して対処すべき要因がある場合もありますが、多くの場合、多様で複雑な要因が絡み合っています。

何を考えているのか…子どもの心境は?

2学期が始まり、登校できない子どもを前にして不安を抱えている保護者がいらっしゃるのではないでしょうか。夏休みは学校へのプレッシャーから解放され、親子ともに穏やかな時間を過ごせる時期です。

しかし、2学期が近づくと、再びプレッシャーがのしかかります。子どもたちは、「この時期を逃すと、もっと学校へ行くのが難しくなる」と感じ、行かなければならないのに行けない自分に失望し、さらに苦しみます。

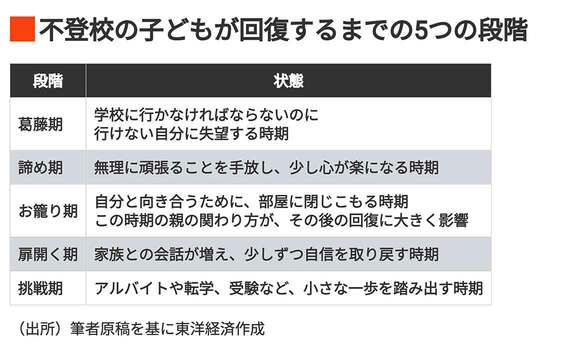

この苦しさは、「学校に行けない」ことそのものではなく、「行きたくない」という本心に蓋をしていることから生まれる葛藤なのです。これを【葛藤期】といいます。

次に子どもの現在の心境と回復までの道のりをみていきましょう。不登校の子どもたちは、心の回復に向けて、【葛藤期】からいくつかの段階を経ていきます。

私のもとへ相談に来られる保護者の多くは、子どもが【お籠り期】に入り、何を考えているかわからず不安を感じています。

まず、最初にお伝えしているのは、「学校に戻すことがゴールではない」ということです。大切なのは、自信を失い、生きるエネルギーが枯れてしまった子どもの笑顔を取り戻すことです。そのためには、親がこれまでと違う関わり方をすることが不可欠です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら