転職する人が増える裏で「社内情報の持ち出し」が横行、懲戒処分や刑事告訴も…持ち込まれた企業側の責任は?個人の「モラル頼り」に限界

これらは、企業単独での対応が難しい高度な専門領域になるため、外部の専門家として、弁護士やデジタル・フォレンジック事業者の活用が極めて重要である。これら専門家の関与により、企業は客観性と信頼性の高い対応を実現でき、社内外への説明責任を果たすうえでも大きな支えとなる。

ただし、残念ながら、実際には「共通アカウント」の利用や「ログが不存在」などのケースも多く、証拠が不十分であるために事実が明らかにならないこともある。

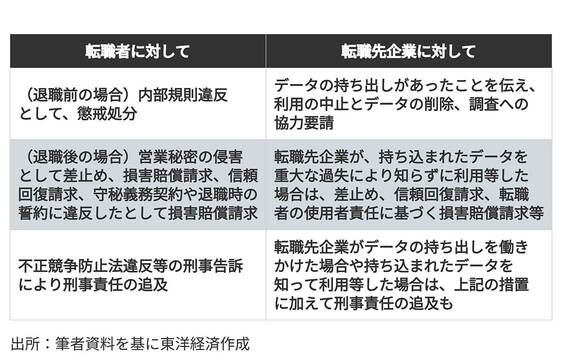

情報漏洩やその可能性があると判断した際に、企業は法的措置を含めた対応を取る必要がある。以下は、そのような法的対応の一例として、まとめたものである。

情報漏洩が二度と発生しないよう再発防止策として、内部規則の見直しや教育研修の強化、技術的対策を含めた情報管理体制の再構築が必要となる。

組織が築くべき情報管理体制

情報の持ち出しを未然に防ぐためには、前述のとおり技術的対策だけでは限界があり、組織的・人的対策も合わせて行う必要がある。具体的には、経済産業省が公表している資料から以下のような対策が有効であるとされている。

② 監視と可視化による抑止:端末操作ログの取得や定期的な監査による行動の可視化

③ 情報管理意識と関係性の向上:内部規則や誓約書による情報管理意識の向上、コミュニケーションや研修による信頼関係の維持・強化

退職手続きにおける情報管理という視点で見ていくと、①は、適切なタイミングでのアカウントやアクセス権の制限(停止または無効化)を行う必要がある。とくにクラウドサービスへのアクセス権が制限されていない場合、退職後も元従業員が情報にアクセスできる状態が続き、企業の機密情報が外部に流出するリスクが高まり、業務や信用に深刻な影響を及ぼす可能性もある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら