カオスな複式学級、ドリルを自腹で購入…教員に丸投げ、教材もなし「特別支援学級」の深刻 不適切事案を過度に恐れる教委からの"縛り"も

新人や臨任教員ばかりの支援級、中学校では教科書が使えず困惑

現場の教員任せで支援がないのは、中学校の支援級でも同様だ。かつては年配の教員が退職前に長年の経験を生かしながら、のんびりと支援級を指導するイメージがあったが、現在は教員不足によって知識や経験の乏しい新卒教員や臨時的任用教員(以下、臨任)が、いきなり支援級の担任を任されることが増えている。

実際、小学校の学級担任全体における臨任の割合は11.49%、中学校が9.27%であるのに対し、特別支援学級の臨任の割合は小学校で23.69%、中学校で23.95%だという(文科省「令和4年3月 特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」)。

公立中学校で支援級を担任した加納陽子さん(仮名)は「支援級の担任は6人いましたが、そのうち2人は臨任、2人は新卒の教員でした。通常級にはたくさん教員がいて欠員がないのに、支援級は3分の1が欠員で臨任に頼っている異常事態でした」と訴える。

自身も臨任で特別支援教育の素人だった加納さんは、手探りでも出来る限りの指導を尽くそうと努力した。しかし、丸投げどころか、教材すらまったく用意がない実態に困惑したという。

「軽度の知的障害のある生徒は普通に会話ができるように見えても、発達段階は小学校3~4年生程度です。配布される中学生の教科書は難しすぎて授業でまったく使えません。しかし、小学校の教科書は用意されていないので、仕方なくネットでダウンロードした小学生向けの教材や、教員が自費で購入したドリルを授業で使っていました。文科省が本当に特別支援教育に力を入れるのであれば、実情に合った支援級向けの教科書を作ってほしい」(加納さん)

息苦しさを増す教員への“縛り”、指導放棄に陥っているケースも

こうした“無為無策”に加え、不適切事案を過度に恐れる教育委員会や管理職からの“縛り”も支援級の教員を追い詰めている。

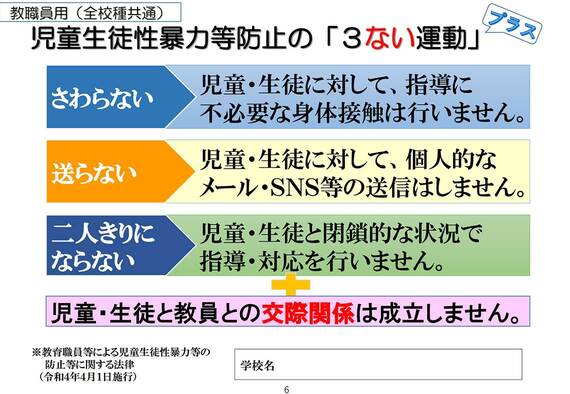

「月に1~2回ほど『服務事故』として処分を受けた教員の事例と件数が文書通達され、そのたびに管理職から『誤解を招きかねない行動は避けるように』とあいまいな注意をうながされ、近年は頻繁に不適切事案防止の研修動画の視聴やチェックシートの提出を求められます。また、毎学期末に必ず『服務研修』が行われるのですが、その際に使った文書はすべて名前を記入して回収され、外部に内容が漏れないようにしています。一体何をそんなに恐れているのでしょうか」(加納さん)

(出所:東京都「令和5年度 児童生徒性暴力の防止に向けた取組について」)

小学校の通常級を10年、支援級を15年間指導してきた黒部さんは「これはクビかなぁ、と覚悟することもしばしばありました」と苦しい胸の内を明かす。

「PCでゲームをひたすらやり続けて話を聞かない子、教室から走って逃げ出す子、配ったプリントをびりびりと破ってばらまく子、何かにキレて椅子を投げつけてくる子……そんな子どもたちを前に話術だけで立ち向かえるのか。 これまで叱ったり褒めたり、聞いたり語ったり、支援グッズを試したり仕組みづくりを工夫したりとさまざまに対応してきましたが、触れたり、1対1だったり、叱ったりしたこともあります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら