中高生の「なりたい職業」不動の1位、《教員は10年連続》人気が衰えぬ意外な背景 夢を持つことを強要する「ドリハラ」には要注意

また、同調査では一人ひとりの子どもの意識の変化も経年で追跡しており、小5と高2の段階での「なりたい職業」の一致率を算出した結果、小5のときと同種の希望を高2まで持ち続けている子の割合は35.0%だった。職種別に見ると、「医療・看護・保健の職業」を回答した子の一致率は59.5%、「保育・教育の職業」の一致率は45.7%と、それぞれ全職業平均の35.0%よりも高くなっている。

「教育の仕事を目指している子の希望が変わりにくいことは、子どもたちが小学校から高校まで受け続けている教育の質がおしなべて高い、つまり先生方が質の高い教育を提供できていることを示しているように思います」

※3 HATOプロジェクト 愛知教育大学 特別プロジェクト 教員の魅力プロジェクト「教員のイメージに関する子どもの意識調査」(ベネッセ教育総合研究所、2014)

教員採用試験の倍率が低下している本当の理由とは

直近10年間の調査において、「教員」は中高生の人気ナンバーワンの職業であり続けているにもかかわらず、昨今の教員採用試験の倍率は低迷している。

このギャップに関して、松本氏は「教員の仕事の魅力の低下により採用試験の倍率が下がったという見方をする風潮があるが、その点に関してはデータをもとに客観的に見ていく必要がある」と述べる。

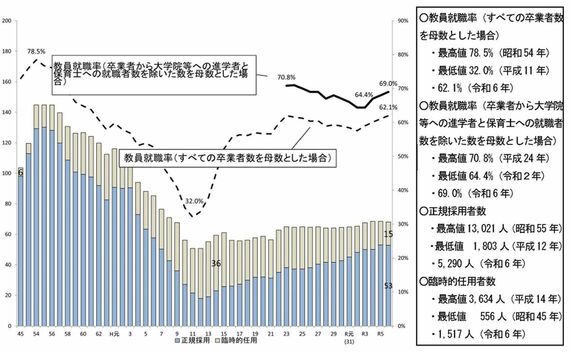

「大学の教員養成課程への入学者数は、2019年は1万5285人、2024年は1万4903人と、大きく変わってはいません。教員養成課程の入試倍率は低下していますが、ほかの学部も含めた大学全体の倍率も下がっているため、これは18歳人口減少の影響と考えられます。では、教員養成課程に進学しても教員にならない学生が増えているのかというと、卒業後の教員就職率は2024年のデータで62.1%となっていて、この10年間ほぼ変わっていません」

続いて、松本氏が着目するのは、ここ20年間での教員の採用者数の変化だ。

「2000年には1万1021人だった教員の採用者数は、2024年には3万6421人と、約3.3倍に増加しています。採用倍率の低下は、受験者数の減少が続いていることだけが原因なのではなく、採用者数が大幅に増加していることの影響が大きいと言えるでしょう。また、受験者数に関しては、既卒者の減少も影響しているでしょう。教員採用試験では、不採用になった人が翌年に再チャレンジするケースがかつては多かったのですが、昨今は採用者数が増えたことで1回目の挑戦で合格する人が増え、再チャレンジをする既卒者は減っていると考えられます」

なお、採用試験を受ける既卒者が減っている理由としては、「教員養成課程で学んだ人の進路の選択肢が多様化していること、教員免許の有効期限が撤廃されたことも影響しているのではないか」と松本氏は話す。

「昨今は、教育ベンチャーへの就職など、民間就職で教育に携わる選択肢も増えています。また、ほかの職種を経験してから教員になるキャリアパスも描きやすくなっているのではないでしょうか。教員採用試験の倍率の低下は、需要と供給のバランスの変化やキャリアパスの多様化の影響によるところも大きく、教員の仕事の魅力の低下だけで片付けられない問題だろうと思います」