教員の「副業」、許可の判断基準は?現役高校教員の挑戦で見えてきた曖昧なOK /NGライン 訴訟経験と多様な申請から探るルールのあり方

一方で、副業としてVoicy(音声プラットフォーム)のパーソナリティが認められた教員や、公式ブロガーとしてお金をもらってブログを書いている教員もいます。私自身も、noteでチップを受け取ることを認めてもらいました」

パパ頭氏は、「講師は自営業だからNG」というのは筋の通った判断基準に見えないと指摘する。というのも、例えば「夏休みに塾などで補習を行い謝礼をもらう」「英語の教員が市民に英語を教えて謝礼をもらう」といった活動は、昔から許可されてきたからだ。

最後の塩梅は「属人的な判断」に委ねられている?

このような副業・兼業の判断は、各支援センターによって異なるものなのだろうか。

「大いにあると思います。校長によっても、センターによっても差があると感じますし、申請時のセンターのトップが誰かによっても変わるようです。私も以前、『この件は私の裁量で通してあげるが、今後私が異動して別のトップが来たら通るかわからない』と言われたことがあります。最後の塩梅は人によって変わるのだなと思いました。

現在はそれぞれの支援センターごとに判断しているようですが、そのうちかなり足並みがずれてしまうのではないでしょうか。社会は大きく変化しており、仕事にもさまざまなバリエーションが生まれて複雑になっていますから、今後さらに整合性が取れなくなる可能性もあります」

ただ、パパ頭氏は規制されること自体に感情的な不平や不満があるわけではなく、公務員の副業・兼業に一定の規制がかけられることには納得しているという。

「公務員には、公の奉仕者として都民や国民から期待されている“品格”のようなものがあります。規制自体は理解できるからこそ、どういう規制が必要なのか、理由を含めて腹落ちする形で示してもらいたいです。中には、地域性や文化の違いで判断が異なることもあるでしょう。

だからこそ、OK/NGの理由は具体的に『この法律や価値観の基で、こう判断した』と説明があるのが理想でしょう。とはいえ、各支援センターが個々にやるのは難しいと思うので、客観的に理解できるルールを作るのがいいと思います」

教員の“聖職性”とは?副業により「厚みや奥行き」が出る

副業や兼業に関しては、教員の中でも考え方に違いがあるようだ。

「教員には“聖職性”のようなものが求められますよね。ベテランの先生ほど、『教員たるものつねに生徒に意識を向けるべき』といった職業倫理が強くあるのを感じます。一方で若い教員は『学校のことしか知らずに生徒に物事を語るのは難しい。実社会で求められるものを体感して学校に持ち帰るべき』と危機感を持つ人が多いです。今はネットなどで生徒がいろいろな情報に接していますから、教員も視野を広める必要があると感じています」

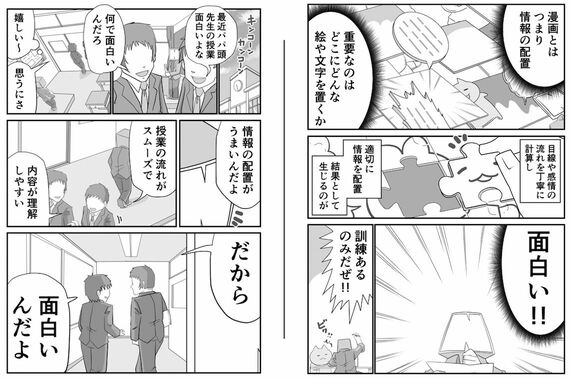

では、教員が副業や兼業をすることで、子どもたちに何を還元できるのだろうか。パパ頭氏の場合、学校では公民(政治社会や倫理)の授業を担当しているが、「生徒に伝えられる情報の奥行きが変わった」と語る。

「学校外の経験を積めば積むほど視野が広がり、視座が上がると実感しています。各企業さんとの関わりを通じて、教科書の知識だけでは折り合いが難しい現実など、生きた経験を伝えることができるのです」