教員の「副業」、許可の判断基準は?現役高校教員の挑戦で見えてきた曖昧なOK /NGライン 訴訟経験と多様な申請から探るルールのあり方

裁判の中で都教育委員会は「判断材料が不足していたため不許可とした」と主張。出版社が用意した書類は受け取っておらず、パパ頭氏が所属する学校の校長や経営企画室とのメール等のやりとりも残っていないという。

「何も残っていないのは不自然だと思いましたが、開示請求しても埒が開かないという状況でした」

裁判所の働きかけもあって、パパ頭氏は東京都教育委員会に兼業としての書籍の出版を再申請することに。すると許可が下り、2023年3月1日に『パパが育休とってみたら妻子への愛が深まった話』がKADOKAWAから刊行された。なお、訴訟は取り下げという形になったが、この訴訟の経緯はパパ頭氏のブログに詳しく書かれている。

教員の副業・兼業、「曖昧な認可基準」が抱える矛盾

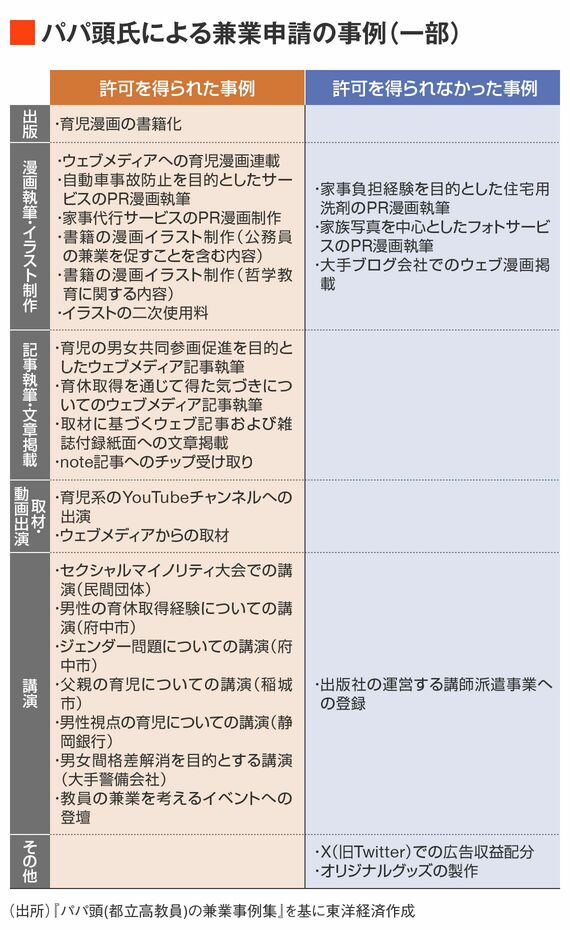

出版後も、パパ頭氏はさまざまな仕事の依頼を受けて活動の場を広げており、そのたびに副業・兼業の申請を行っている。あの訴訟後、パパ頭氏の副業・兼業申請に対する対応は変化しているのだろうか。

「いい悪いは別として、訴訟後は申請が通りやすくなったように感じます。訴訟以前は学校で申請書をもらうことができず、話すら聞いてもらえないこともありました。今は学校も異動しましたし、時代が変わって組織が変化しているのか、たまたま寛容な方に巡り合っているのか、真剣に話を聞いて検討してもらっているなと、事務の方からもセンターからも感じています」

訴訟では明確にならなかった、兼業の「認可の基準」についてはどうか。これまでさまざまな兼業申請を行ったパパ頭氏は、「意外にもOKだったもの」があると話す。

「教員の兼業で認められにくいものとして、特定の企業の商品・サービスのPRは難しい傾向があるようです。ただし私の場合、交通事故防止を目的に開発されたアプリや、家事代行サービスのPR漫画には許可が出ており、そのあたりの塩梅は依然はっきりしません」

一方、NGであることに違和感を感じたケースもあった。それは、著書を出した出版社が実施する、講師を派遣するシステムへの登録だ。

「雇用契約ではないので本来兼業には当たりませんが、都教育委員会からは『自営業に当たる』と判断されました。しかし現在、都が(兼業の)自営業と明示して認めているのは、お寺の住職・農家・駐車場経営・不動産と、どれも親から継承するもの。これでは、本人が新しく始めるものは一切NGだと読めてしまいます。

かといって、教員は会社などと雇用契約を結ぶわけにはいきませんから、個人でフリーランスとして副業するしかありません。しかし、それを自営業とみなされてしまうと、本業と副業を両立するのは難しい。