「特異な才能のある子」に「特別の教育課程」、"ギフテッド教育"戸惑う教員に必要な視点 教員の支援で学校に足が向くようになった子も

日常的な学びでは物足りない子ども、知的な疎外感を感じているような子どもが多いです。2025年7月時点で244人の子どもが在籍しています。例えば、以下のような子どもたちが全国から集まってきています。

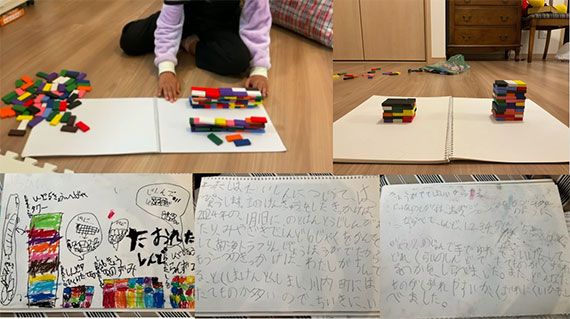

このような子どもたちのユニークさは、IQなどのスコアよりも、実際の行動や成果物から見たいものです。そのため、キッズアカデミアでは、参加希望者に一律のテストや検査を行うことはしていません。

(写真:キッズアカデミア提供)

交流会では高度な能力を持つ子どもたち同士で話をするため、ついていけずに発言に詰まってしまう子もいる一方で、保護者から「幼稚園では話が合う友達がいないので、興味のあることを存分に話せて楽しそうでよかった」という感想が寄せられることもあります。才能のある子にとって、話ができる仲間との出会いや自分が考えたテーマの研究に没頭できる機会は心の安定につながっていると感じます。

高学年になるとJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)のジュニアドクター育成塾などを受講する子もいますし、科学だけではなく、作文や書道、音楽、スポーツといったさまざまな外部のコンテストなどに挑戦して評価されている子も多いです。子ども自身の興味や適性は活動に参加する中で見えてくるものなので、多様な機会を提供しながら成長を促すことが重要だと考えています。

「月に1度」「学期に1度」の支援でも効果はある

――文科省は、特異な才能のある児童生徒に対して特別の教育課程編成を認める方針です。学校ではどのような教育支援や体制が求められるのでしょうか。

「多様な柔軟化」の実践成果を蓄積していくことが重要です。例えば、教育支援のあり方に関しては、「誰が(担当教員/教員による連携/外部専門家等)」、「どこで(教室内/学校内/学校外)」支援を行うかにより、それぞれの掛け合わせで9つの類型化ができ、以下のような支援が想定されます。

通常の練習問題のほかに、さらに思考を深められるスペシャル問題を用意する。とくに小学校低学年くらいで取り組みやすい支援

中学3年生の授業で社会と理科の教員が連携して、「『2050年には日本の発電は何を重視すべきか?』という討論会に向けて、根拠に基づいた発表資料を作成し、そこで得た学びも生かして日本の資源・エネルギー問題に対する方策と自身の行動宣言をレポートにまとめる」といった、教科横断的なパフォーマンス課題を設定する