導入増える「配信拠点型の遠隔授業」、先駆けて"教育の地域格差解消"に挑んできた北海道の手応え 9教科30科目を32校900名に配信「T-base」の本気

こうしたさまざまな工夫が可能になったのは、とくに1人1台端末の整備のおかげだという。しかし一方で、遠隔授業では対面授業に及ばない点もあるという。

「対面での教育活動と決定的に違う点は、やはり生徒と接するための手段が1台のカメラだけであるということ。対面授業であれば、机間巡視によって生徒の様子を把握することができます。また、通常の教員であれば休憩時間や放課後などの生徒との何気ない会話を通じて生徒と人間関係を作っていくことができますが、T-baseの教員は遠隔授業の時間しか生徒と接することができないという制限もあります」(佐藤氏)

そこでT-baseでは、教員が年2回ほど受信校を訪問し、対面授業を行っている。実際に会うことで生徒との関係性も深まるという。

「『この子、こんなに背が高かったんだな』など対面だからこそわかることがありますし、生徒たちも『画面の向こうにいた先生、実在するんだ!』と実感するのか、すごくフレンドリーに接してくれるようになります。その後の遠隔授業でのやり取りも変わってくるので、会うことの価値を感じています」(佐藤氏)

また、生徒にしっかりと関われるよう、T-baseの教員は受信校との兼務発令を受けており、T-baseと受信校の両者に所属する形が採られている。

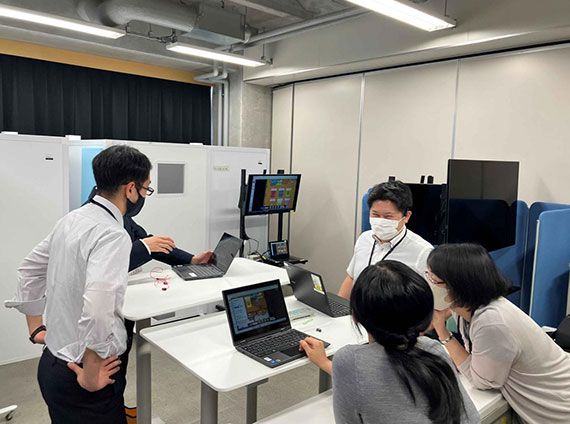

「T-baseの教員は受信校の教務内規に従い、担当科目のテストの作成や採点、成績評価なども担っています。責任ある立場として、受信校の担当教員とは定期的にミーティングを開催するほか、日頃の生徒の様子や学習状況についての頻繁な情報共有も行っています」と、佐藤氏は説明する。

年50回以上の公開授業も、配信支える「組織体制」と「試行錯誤」

もう1つ、T-baseの質の高い遠隔授業を支えているのが、組織体制だ。

「T-baseには、必ずしもICTに強い教員ばかりが配属されるわけではありません。前任校で積極的にICTを活用してきた教員が異動してくる場合もありますが、遠隔授業では音声や映像のトラブルへの対応など、対面授業におけるICT活用とはまた違うノウハウが求められます」(佐藤氏)

そのためT-baseでは、着任初日の4月1日から研修が開始される。研修には着任者だけでなく全教員が参加。遠隔授業では身振り手振りを大きくしないと生徒に伝わらないといったオンラインならではの特性の理解から、各種ツールの使いこなし方、画面越しでの効果的な授業進行のテクニックまで、研修内容は多岐にわたる。

また、メンター制度を設け、経験豊富な教員が個別にサポートすることで、着任者が新年度の授業開始時から対応できる体制を整えている。

その後も日常的に放課後に授業をチェックし合うなど、アップデートは続く。研究研修グループでは毎週のように研修を実施し、各授業の実践レポートを年に1度冊子にまとめている。

また、教員同士での公開授業も年間50数回ほど実施しているという。これは教員が自主的に「今日はこういう授業をするので、関心のある先生はご参加ください」とチャットで呼びかけて行うもの。授業を見た教員は感想をチャットに書き込み、教員間で共有することで授業改善に生かしている。

「コロナ禍でオンライン授業が実施され、民間でもオンデマンド教材などは進化しましたが、実は双方向の遠隔授業の技術は確立していません。血の通った質の高い双方向の授業をいかに実現するか、各教科で求められる能力や資質を生徒たちにどう身に付けさせるかは、われわれ教員が知恵を出し合い改善していくしかないんです。また、各ツールは突然の仕様変更もあるのでその都度ノウハウを蓄積せねばならず、今も試行錯誤の日々です」(佐藤氏)