富士通から教壇、ハーバード教育大学院へ「異色の経歴」を持つ教員のキャリア観 TOEIC940点でも通用しなかった挫折感が原点

ベトナム駐在時に「日本の教育を変えなければ」と思った

――大学卒業後、すぐに教員にならずに富士通に入社されたのはなぜですか。

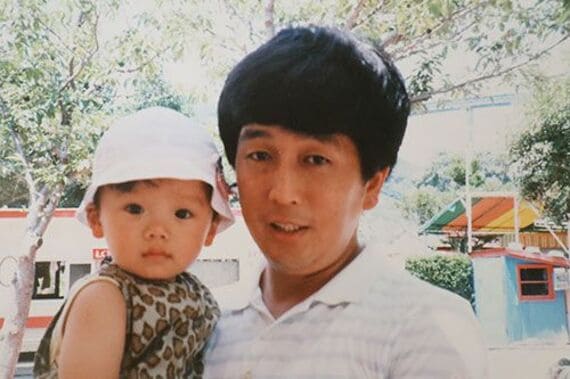

父が教師だった影響もあり、教育学部に進学しました。卒業後すぐに教壇に立っても、生徒に伝えられることには限りがあるような気がして、まずは社会で揉まれる経験をしようと思いました。

就職先として富士通を選んだのは、今後はITが社会を支える基盤インフラになるだろうとの予想があったことに加え、当時は苦手意識を抱いていたIT分野の知見を広げておこうと考えたからです。

――富士通での仕事内容について教えてください。

富士通には4年間在籍し、主にプリセールスという技術営業を担当していました。そのうち約7カ月はベトナムでの市場調査に従事しました。プリセールスとは、ITに関する技術的な知見を基に、営業担当やエンジニアと連携しながら、顧客に対して製品やサービスの価値を訴求する仕事です。顧客の困りごとをヒアリングし、自社の製品やサービスがどのように課題を解決できるかをご提案していました。

長崎県立長崎北高等学校教諭

富士通に勤務した4年間で技術営業やベトナムでの市場調査に従事した後、長崎県の公立高校で英語科教員を10年務める。英語教育における生成AIの活用を積極的に推進し、英文の添削やスピーキングの練習、英語でのディベートなどにおいてChatGPTを活用した授業を実践している。生成AIの教育への活用とその普及戦略について研究するため、2025年秋よりハーバード教育大学院への留学を予定

――ベトナム勤務はご自身で希望されたのですか。

そうです。将来、教員になるとしたら、英語でビジネスをした経験があれば、生徒への指導や言葉も説得力が増すと思い、入社当時から海外勤務を希望していました。

ベトナムでは現地の商工会議所に派遣されて、日本企業がベトナムで市場を開拓するに当たってのポテンシャルの調査を担当し、IT系のセミナーに参加したり、IT企業を訪問して自社製品を紹介したりしていました。

現地では、韓国のサムスン電子やヒョンデ、中国のファーウェイなど他国の企業が市場で存在感を発揮している一方、日本企業は低迷している状況を目の当たりにして、日本の国際競争力の低下に危機感を覚えました。同時に、自らの英語力やITの専門性が、韓国や中国、ベトナムの企業の社員よりも低いという現実も突き付けられました。

人脈を築くためにセミナーに参加した際、ランチタイムに名刺交換をしながら話をすることがあったのですが、私は英語力が足りず、会話に入っていくことができなかったのです。当時のTOEICスコアは940点でしたが、スコアを持っているだけでは通用しない現実に直面し、心をへし折られて帰るような毎日でした。