万が一に備える「バックアップ」は元データ含め3つが基本のなぜ、《「3-2-1」の原則は知ってる?「3-2-1-1-0」ならさらに安心》何が違うのか

ランサムウェアに感染させてデータを暗号化し、身代金を要求するのです。企業側はデータが使えなくなると業務が停止してしまいます。

バックアップからデータを戻せばいいと考えるかもしれませんが、単にネットワークのほかの場所にコピーしただけのバックアップだと一網打尽にされてしまいます。最新のランサムウェアはネットワークを探索し、バックアップデータも一緒に暗号化してしまうからです。

バックアップは、もはや壊れたら元に戻す予備コピーという位置づけではなく、バックアップ基盤そのものがサイバー・レジリエンス(攻撃を受けても業務を止めない力)の中核となる存在になっています。

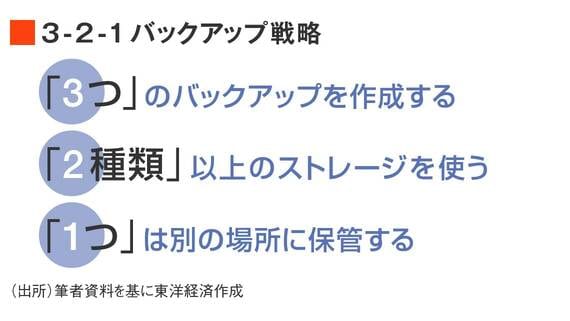

では、企業はどのようにバックアップを取ればよいのでしょうか。従来、基本とされていたのが「3-2-1バックアップ」という原則です。デジタル資産管理DAMの専門家であるPeter Krogh氏によって2000年代初頭に提唱されました。

複数のバックアップを取るのは当然ですが、その際、単に多重化するのではなく、「多様性」と「地理的分散」によってリスクを軽減するのが特徴です。「3-2-1」の「3」は元データに加え、少なくとも2つのバックアップを持つという意味です。

「2」は、これらのコピーを異なる2種類以上のストレージ媒体に分散することを意味します。技術的な障害やメディア固有の脆弱性に対する耐性が高まります。例えば、ローカルのHDDとクラウドストレージを併用することで、物理的障害とサイバー攻撃の両方に備えることができます。

加えて、「1」つのコピーは地理的に分離された場所、いわゆるオフサイトに保管することが推奨されています。これは、火災や浸水、盗難といった災害や事故によってすべてのローカルデータが一括で消失する可能性を考慮した措置です。近年では、オフサイトバックアップの手段としてクラウドサービスの活用が広まっています。

最新の「3-2-1-1-0 + Zero Trust」とは?

「3-2-1バックアップ」の登場から時が過ぎ、この原則だけでは、ランサムウェアなど現代の脅威には対抗しきれなくなってきました。

サイバー犯罪者はネットワークに侵入すると、本番データだけでなく、ネットワークに接続されているバックアップデータまで暗号化しようとします。つまり、オンラインで接続されたオフサイトのバックアップも同時に被害に遭うリスクがあるのです。また、クラウドサービス(SaaS)の普及に伴い、自社で管理していないクラウド上のデータの保護という新しい課題も生まれています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら