社風でタイプ診断、「ビジョン志向かデータ志向か」「外部志向か内部志向か」の2軸4パターンでわかる“サイバーセキュリティ対策”を講じるヒント

教科書では、

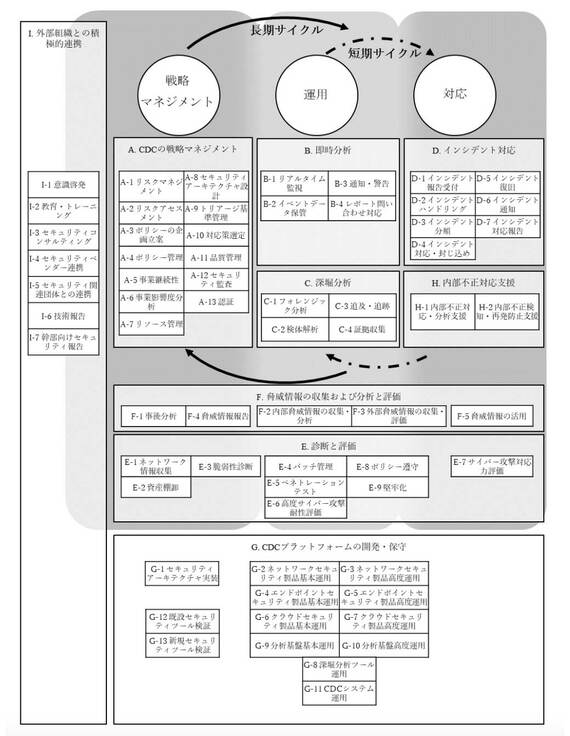

●組織としてのセキュリティ業務の定義(9カテゴリー64業務の提言)

●セキュリティ対策全体を組み立てる構築プロセス

●セキュリティ対策を実働させるマネジメントプロセス

●セキュリティ対策をさらに改善していくための評価プロセス

がまとめられており、これからセキュリティ施策を考えていくというフェーズでも、ある程度形になってきてはいるが、よりよいものにしていきたいというフェーズでも、どちらの場合においても効果的に活用できるようになっています。

そして実際に取り組んでみて課題として直面しがちな、具体的に何から取り組めばよいのか、どこまで自分たちでやってどこをアウトソースすべきなのか、実際にインシデントが起きたらどのようなフローで動いていけばいいのか、といった実務面もカバーされているため、「教科書」としてだけでなく「実践書」としても活用できますので、参考にしてみてください。

サイバーセキュリティの「心技体」

サイバーセキュリティはより重要な課題となっており、組織全体として前向きにサイバーセキュリティ対策へ取り組む心を1つにし、体制やプロセス(体)と具体的対策の導入(技)を進めていかなければなりません。

「心」が不足して、経営層と現場の意識にズレが生じ、適切な予算や権限が得られない、「体」が不十分で、担当者の負荷が高すぎ、燃え尽き症候群で継続性が担保できない、「技」が追い付かず、せっかく立てた計画も絵に描いた餅になってしまう、といったことにならないよう、まさにサイバーセキュリティの「心技体」の実現が問われています。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら