公立高校「デジタル併願制」、単願制の問題を解決?"満足度高まる"仕組みの期待と誤解 私立も含めた制度の設計が求められる理由

自治体関係者は、上記2県の方式を参考に、併願制のメリットも十分認識しつつも、制度導入の際の条件設定の困難さや運用の際の事務的なコストに耐えられないと感じていたはずだ。実際に、併願制を導入している県でも、志願先は2つまでであり、合否の判定の仕組みは事務的容易さを優先して設計されたように見受けられ、必ずしも合理的とはいえない。

DA方式とは?

ここで改めて、DA方式について、詳しく説明する。この方式は極めて汎用的なものであり、東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)が2021年に提案しているものと基本的に同じである(東京大学2021)。

DAアルゴリズムは、以下の手順で進む。

(1)受験生は、出願時または受験後に志望する学校に順位を付けて登録する。受験の回数は通常は1回だが、制度上は複数回でも構わない。志望校数の上限を設けると、生徒が戦略的に行動する余地が生まれてしまうため、制度として望ましくない。

(2)試験後、各学校は、1回(または複数回)の試験結果や内申点などを考慮して、生徒に入学の優先順位(ランク)を付ける。

(3)手順に従って、各生徒の合格先を決定する。以下では生徒や学校が行動するかのような印象を受けるが、実際はこの手順をコンピュータ内で実施し、1人の生徒に高校1校の合格が決まる。

(3-1)最初のステップで、各生徒は最も志望順位の高い学校に出願する。各学校は優先順位に従って出願者の中から定員までの生徒を仮合格にし、残りを不合格にする。

(3-2)次のステップで、前に不合格になった生徒が次に志望順位の高い学校に出願する。各学校は新たな出願者と仮合格者を同時に考えて、優先順位に従って定員までの生徒を仮合格にし、残りを不合格にする。

(3-3)「(3-2)」のステップを繰り返して、誰も不合格にならなかった時点、あるいは生徒の希望校がなくなる時点でこの手順は終了し、このときの仮合格者が最終的な合格者となる。ただし、希望校のどこにも仮合格できなかった生徒は、公立高校不合格となる。

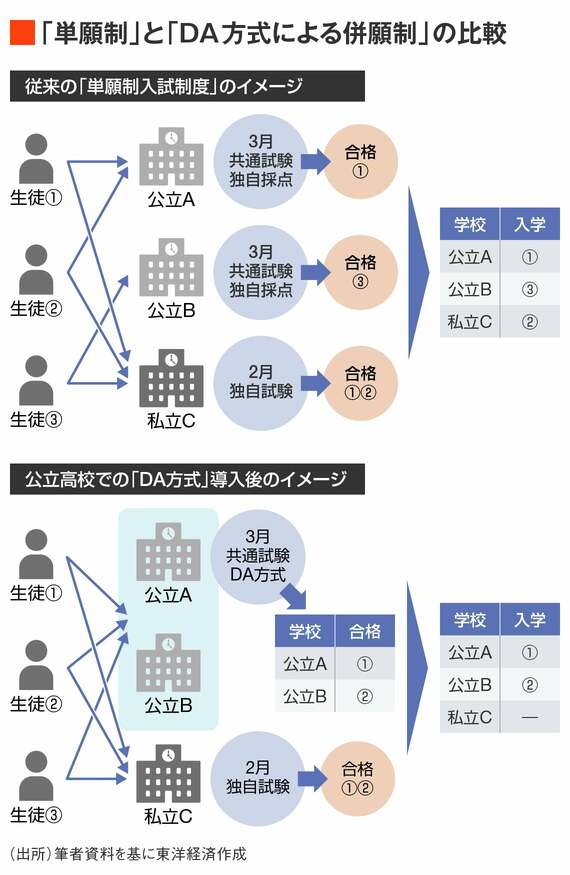

下記の図は、上が従来の単願制、下が併願制を示しており、単願制で生徒は出願校での1回の挑戦だが、併願制では公立の複数校をまとめて挑戦できて、2名が公立内で1校合格し、1名は、公立高校は不合格になる。

DA方式への4つの誤解

高校入試のデジタル併願制が報道されるにつれて、それを歓迎する意見とともに、懸念や不安の声もメディアでは報道されるようになった。しかし、それらにはDA方式に対する誤解に基づいているものが多い。1つずつ見ていこう。

今回の併願制では「デジタル」が強調されているが、DA方式の本質はデジタル化とは関係がない。

例えば、佐々木(2004)によると、早稲田大学の附属高校では、進学先の学部を生徒の希望とマッチさせるために、少なくとも1960年代から(おそらく手作業で)DA方式が使われていたという。DA方式は、古くから多くの先人に活用されていた可能性が高い。

そもそも、現在も公立高校入試において志願先別の受験生のデータ化や合格判定のための科目得点や内申点の加重平均などの計算に、何らかの計算システムを使っているはずである。DA方式による計算もその延長にすぎない。もちろん、得点の加重平均だけでなく、スポーツや芸術・国際性・入学への熱意など、数値になりにくい特定の観点による評価を最優先項目として設定し、その項目を優先して生徒の順位をつけることもできる(辞書式優先方式と呼ぶ)。

このように、DA方式で必要なのは、何らかの基準で学校ごとに志願者の入学優先順(ランク)をつけることができることであり、その方法は何でもよい。しがたって、仕組みさえ理解すれば、独自の基準、複数回の試験結果、裁量に基づく入学判定基準を設定できる。

それでも「入学者がアルゴリズムで自動的に決まるのは非人間的だ」などと主張する関係者がいることには、合格者の決定の最終段階で(公表できないような)裁量の余地を残したいのでは、といぶかってしまう。

中央教育審議会答申等を踏まえ、高等学校の特色化・魅力化を推進するために、2021年3月に学校教育法施行規則が改正された。そこ(第103条の2)では、高等学校は、(1)育成を目指す資質・能力に関する方針、(2)教育課程の編成及び実施に関する方針、(3)入学者の受け入れに関する方針、を相互に関連して整合性のあるものとして作成し、公表することとしている。

高校教育の多様化・個性化の必要性は、時代の要請でもあり、異論を唱えるつもりはないが、問題は多様な学校と多様な生徒をどのようにマッチさせるか、そのためのコストを誰がどう負担し、どう削減するか、審議会等で深く議論された形跡が見られないことである。

学校側は「教育内容や校風を見て志願してほしい」「第1志望であることの熱意が重要」といいつつ、志願者をすべて入学させるわけではない。志願先に対する熱意とは何か、教育内容に対する共感とは何を意味するのか、一筋縄ではいかない基準に対し、時間とお金を投じて準備し、万が一ミスすれば、進学先を失うというリスクに直面する。

多様化という言葉の聞こえはよいが、学校が多様な入試と入学基準を設定すればするほど、生徒は学校ごとに異なる固有の受験準備のために時間的・金銭的コストがかかり、リスクも増える。アドミッションポリシーの無制限の多様化は、生徒側に多大な負担を与え、経済的に豊かな子どもを有利にさせるという不公平も生じることに気づく必要がある。

アドミッションポリシーの多様化と、生徒側の受験リスク・コストをバランスさせるカギは、筆記試験科目や内申等の入学基準をある程度整理・標準化したうえで、その配点基準(比率)を学校側が自由に変えられるようにすることだ。DA方式の導入は、多様化と標準化のバランスを取るための解決策の1つだ。