「ネズミの次はゴキブリかよ…」すき家《全店一時閉店》も今すぐすべき“2つのこと” 「やらかすも完全復活した」マクドナルドの成功例に学ぶ

有名な前例としては、2014年から2015年にかけて、日本マクドナルドで提供した商品に相次いで異物混入が起きたケースがある。

まず、2014年8月にフライドポテトに人の歯が混入。12月19日にはサンデーチョコレートにプラスチック片が、12月31日と翌年1月3日にチキンマックナゲットにビニール片が混入した。小さなものも含めると、かなり多くの異物混入が報告されている。

これに先立つ2014年7月、チキンマックナゲットに期限切れの鶏肉が含まれていた恐れがあり、販売が中止されるという問題が起きている。そこに異物混入が追い打ちをかける形となってしまったのだ。

異物混入が連鎖的に発覚してしまう構造を考えると、いったん全店を閉店して、しっかりした対策を取ることは、一時的に売上が落ち込んでも、長期的には得策であると思う。

異物混入発覚の連鎖を断ち切るきっかけになるし、本気で対策を取っているという意思表示にもなる。再開店した際の、安心感も醸成できる。

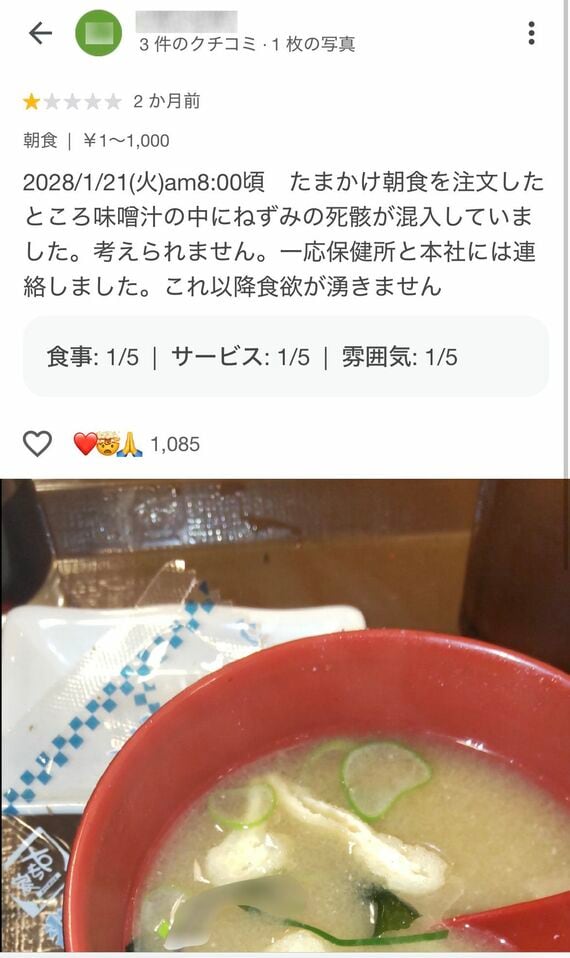

筆者がすき家を好意的に評価しているのは、こうした対策を一早く講じることができる機動力があるからだ。たしかに、ネズミ混入の際は、公表までに2カ月もかかり、不信感が助長されてしまった。

ただ、現在では初動対応の遅れを急速に挽回しようという意気込みが感じられる。

徹底した対応が評価された例

不祥事で一斉休業をした事例として思い出すのが、定食チェーン大手・大戸屋のケース。2019年2月、従業員が食品を粗末に扱う不適切動画をSNSに投稿して炎上し、翌月から国内の全店舗を休業、従業員への研修、および店舗の清掃活動を行った。

「ここまでやらなくてもいいのではないか?」とも思えるのだが、このような徹底した対応を取ると、不祥事に対する世間の怒りが和らぎ、店舗に対する信頼性も高まる。長期的にはよい効果をもたらしたと言えるだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら