「PTA解散」しても困らない?廃止した学校の変容、「選択と集中」が肝な訳 新制度構築や地域移行など新たな保護者組織

PTA会費の余剰金は、一時的に学校に預かってもらう形をとり、今後は「協力金制度を導入して学校・教育委員会に段階的に移管」など検討を進めていくという。

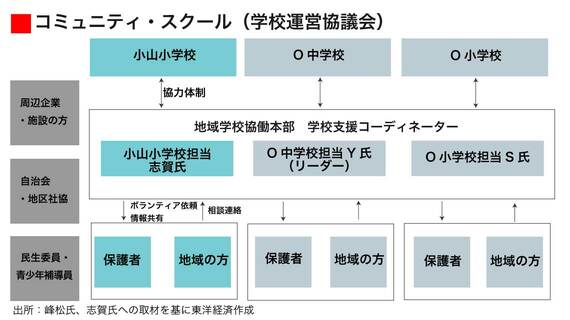

「PTAがなくなったとはいえ、私はあくまでも一保護者、一地域コーディネーターであり、保護者代表ではありません。地域コーディネーターとしての任務を果たしていくだけです。これまでPTAで担っていた広報や地区活動などの通年ボランティアは、ボランティアごとに自走していただくのが理想ですが、必要に応じて先生との間に入るなど、臨機応変に対応していく予定です。

同じ地域学校協働本部で活動する他校の地域コーディネーターさんと連携しながら、子どもたちへの教育が充実し、先生にゆとりを持って教壇に立ってもらうための活動にも取り組んでいきたいですね」(志賀氏)

保護者と教職員が協力し、子どもたちの学校生活をよりよくしていくためには、保護者の声をまとめ、保護者を代表して学校や教育委員会に働きかけていく役割はなくすことはできない。

2024年度から、小山小を含む3校の小・中学校でコミュニティ・スクール(学校運営協議会)が始まり、同会長も務める峰松氏は、こう話す。

「本校PTAではこれまでも、PTAへの意見や問い合わせをいつでも受け付けるフォームを設置してきました。これらの声は、今後はコミュニティ・スクールで反映していきたいと思います。学校レベルで解決できることとそうでないことがあるので、うまくハンドリングしながら進めていきたいと思います」

PTAの形に固執しない新しい保護者組織

小山小PTAは、2023年3月に流山市PTA連絡協議会(流山市P連)を退会した。

「一番の大きな理由は、市内の小中学校の声を集め、行政に届けるという地域のP連本来の役割を果たせていないことです。負荷が少なく意義のある活動ができる組織となるよう働きかけましたが、議論が平行線で終わったことから、市P連に加入し続ける意義を教職員・保護者に説明していくことは難しいと考え、退会を決めました」(峰松氏)

その後、峰松氏を含む市内のPTA関係者が中心となり、P連の役割を担う有志団体として「子どものための保護者活動を考える会」を発足。「子どもも親も住みやすい街を、行政と共創していくこと」を目的に、行政等から情報収集した子育て・教育施策にもとづき通学路安全対策やいじめ対応などをテーマとしたシェア会を行い、その結果について教職員や保護者から集めた要望も添え、行政へのフィードバックなどを行っている。

「この組織には、保護者だけでなく、地域の方々やOBOG、未就学児の保護者など、さまざまな立場の人が参加しています。PTAやP連、コミュニティ・スクールの意義や役割を発信しながら、子どものための保護者活動の担い手がつながる場としても機能させていきたいと思います」(峰松氏)

異なるアプローチを取りながらも、両校に共通するのは、「選択と集中」だ。PTAの形に固執するのではなく、時代の変化や地域・学校の状況に合わせて柔軟に組織を再編し、子どもたちにとって本当に必要なものは何かを考え抜いた先に、新たな保護者組織のカタチが見えてくる。

>>>これまで『東洋経済education×ICT』で取材した「PTAを解散した学校」の記事をまとめた資料を読みたい方はこちらから

(注記のない写真:TM Photo album / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら