「PTA解散」しても困らない?廃止した学校の変容、「選択と集中」が肝な訳 新制度構築や地域移行など新たな保護者組織

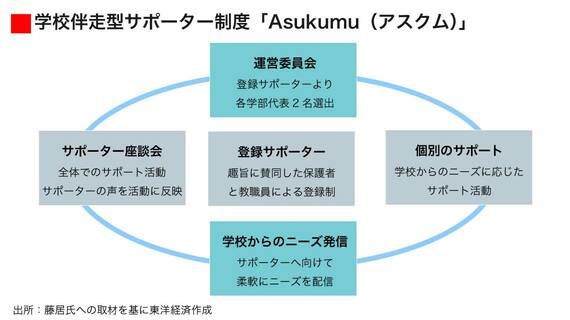

新たな仕組みの名称は、「学校伴走型サポーター制度Asukumu(アスクム)」。「アスクム=明日を組む」で、「児童生徒、学校、サポーター全員の明日を考えサポートしよう」という思いがこめられている。

希望者が登録してサポーターとなるサポーター制度で、小・中・高各学部の保護者が2人ずつ、計6名が運営委員会となり学校と連携する。

これまでの専門部は廃止。運営委員会が主体となって年度始めにサポーターが集う座談会を開催し、活動内容を決める。全サポーターが運営に関わることができる、「開かれた組織」となる。学校側も、連絡ツールを活用し、校外活動の見守りや降雪時のスクールバス停留所状況の報告など、必要に応じて協力をよびかける仕組みだ。

(写真:藤居氏提供)

PTA解散に伴い、県特別支援学校PTA連絡協議会からも退会した。これまで同協議会を通じて行ってきた学校環境向上など保護者からの要望は、アンケートアプリを活用し、集まった声を学校担当者も含めて共有し精査した後、市や県に独自で声を届けるという。

「運営委員会の役割を、座談会の開催、サポーターからの声のとりまとめ、必要に応じて市や県に提出、校内委員会への出席と明確化しました。2024年11月から12月にかけ、新年度からの新体制スタートに先駆け運営委員会メンバーの選出、サポーター募集を行ったところ、運営委員会6名はすんなり決まりました。サポーターも、100名を超える保護者、教職員の方々から登録いただきました」

新体制でのサポート活動を行うには最低限の資金が必要になるが、「以前のようにPTA会費を集めて決められた事業に使うのではなく、座談会を通して発生する活動や学校のニーズに合うサポートを行うために、アンケートでも賛同の声が多かった『学校支援協力金』(一口3000円)という形で協力を呼びかけることにしました」という。

昨今広がる「PTA不要論」に対しては、こう話す。

「PTAあり方検討委員会でさまざまな議論を重ねる中で気づいたのですが、PTAが必要か不必要かを論じることに、あまり意味がないんですよね。大切なのは、保護者と教職員が、子どもたちの学ぶ環境をよりよくし、笑顔につながる活動を行うためにはどうすればよいかを考え伴走していくことなのだと思います。

長浜市は地方都市で、人口減少が続いています。このような状況の中で、これまでの在り方を活発に議論し新しい取り組みにチャレンジしていくことが、子どもたちの教育にもよい影響を与え、地域の活性化や人口減少の歯止めにつながるのではないかと考えています」

ボランティアは集まるのに本部役員が決まらないのが課題

千葉県流山市立小山小学校PTAは、2025年3月に解散予定。これまでPTAが担っていた活動の一部を、市教育委員会が委嘱する「地域学校協働活動推進員(コーディネーター)」が担う地域学校協働本部に移管する。

きっかけは、コロナ禍でPTA活動の休止を余儀なくされたことを機に行った、組織や運営方法のスリム化だ。

2020年度から同校PTA会長を務める峰松拓毅氏は、こう語る。

「それまでのPTAの半強制入会やポイント制を見直すのと同時進行で、コミュニケーションツールLINE WORKSなどを中心にデジタル化を進め、保護者同士が対面で集まらなくても滞りなく運営できるような体制を整えてきました。

また、児童数1600人を超えるマンモス校である本校では、登校時に子どもたちが安心安全に通学できるよう学区内だけで26カ所で旗当番を実施しています。60名を超える地区委員に担当エリアの旗振りポイントの当番表作成やその配布をお願いしていたのですが、毎年なり手がいないことも課題でした。そこで、外部委託により当番表作成のためのデジタルツールを導入し、PTA本部ですべての地区を一括管理することが可能になりました。地区委員やその他の委員会も段階的に縮小・廃止していき、保護者、本部役員、教職員の負担軽減に努めてきました」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら