勉強が楽しくなった子も、「発達障害者100人の声を反映したノート」ヒットの訳 「まほらノート」子どもたちのため学習帳も開発

大栗氏は以前から、OEMとして長年培ってきた技術を生かして自社製品に挑戦したいという気持ちがあったという。なかなか踏み出せないでいた中、こうしたニーズとの出合いが背中を押した。

発達障害の当事者「約100人の声」を反映

「困っている方々がいるなら作ってみよう」と、まずは当事者約100人の協力を得てどのようなノートが欲しいかアンケートを実施。集まった意見を基にサンプルを作り、当事者に見てもらってフィードバックを受け、改良を重ねていった。

「当事者の方々とやり取りをする中で、『ノートに字を書いていると、どこを書いていたかわからなくなる。見失わない工夫をしてほしい』という声もいただきました。そこで、①紙の色、②シンプルなデザイン、③書いているところを見失わない工夫、という3つの要素は絶対に入れようということになりました」

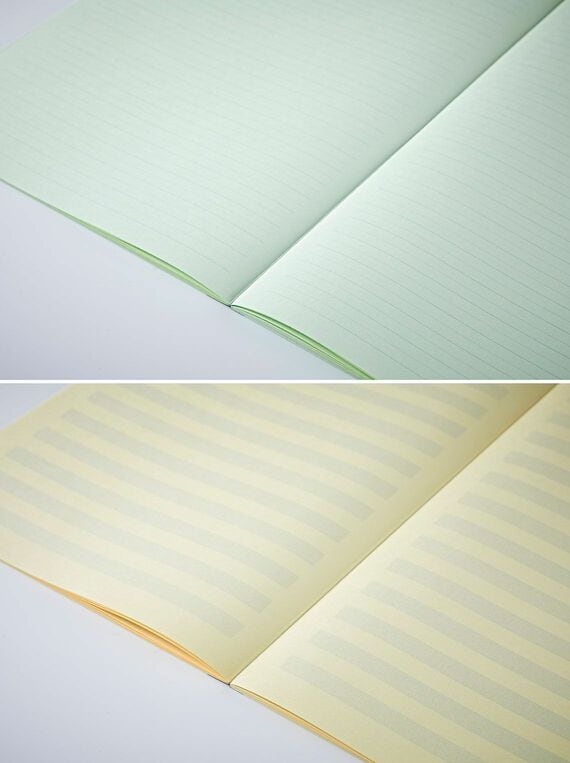

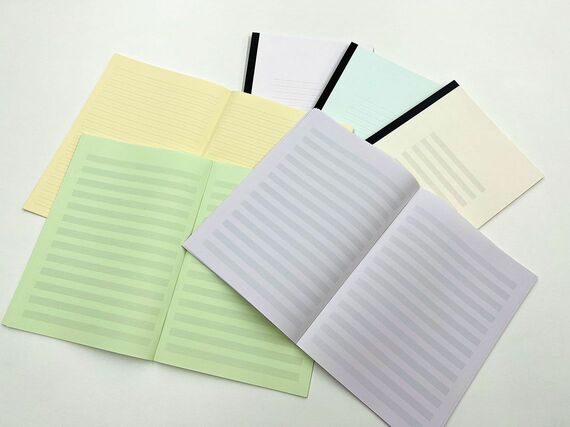

ニーズが強かったこの3つの要素が、まさに「まほらノート」の特徴となっている。①の紙の色は、目に優しいレモン、ラベンダー、ミントの3種類に決定。②のデザインについては、表紙のイラストや日付欄をなくしてシンプルにした。③の「書いているところを見失わない工夫」は社内でアイデアを出し合い、太い線と細い線を交互に引く「太・細交互横罫」と、1行ごとにあみかけを薄く施した「あみかけ横罫」を採用した。

国産の色上質紙を使っている点も大きなポイントだ。コストはかかるが、一般的なノートより10%ほど厚い紙なので、筆圧が強くても裏写りしにくい。また、表面が滑らかなので力を入れなくても書きやすく、消しやすいのだ。

「私たちは技術がある一方、発注書に沿ってきちっと作ることを続けてきたので、企画力がありませんでした。そのため、とにかく当事者の声を聞いて改良を重ねました。企画力がなかったからこそ、当事者の声を直接聞きながら進めるインクルーシブデザインができたのかもしれません」

「ノートが取れるようになり勉強が楽しくなった」

しかし、今までにないノートなだけに、製造においては時間と手間もかかっている。

「一般的なノートを作る際も、線にムラが出ないよう、人の目でインクの出具合を点検しながら印刷を行いますが、とくに『まほらノート』のあみかけ横罫タイプは1ページの約半分があみかけなので、こまめに点検しながら印刷スピードを調整する必要があります。そのため、一般的なノートの3倍の印刷時間がかかります」

こうした試行錯誤を約8カ月重ね、「まほらノート」は完成した。ちなみに“まほら”とは“まほろば”のもとになった言葉だ。「住みやすい場所」といった意味があり、「使い心地のいいノート」という思いを込めて名付けたという。

OEMとしてノートを製造してきた同社は販路を持っていなかったため、自社でECサイトを立ち上げて2020年2月から販売をスタート。文具店を回り、卸会社を紹介してもらうなどして販路を拡大していった。早い段階から売れ行きはよく、喜びの声も届くようになる。